羽根車通水路の水垢を除去し、揚水量・水圧を“現状最大”まで回復させた実務レポート

はじめに

今回オーバーホールを行ったのは、**テラル(TERAL)製「25TWS-5.6S-11」深井戸用水中ポンプ(単相100V・出力600W/使用年数:約8年)**です。

この機種は家庭用から小規模施設まで幅広く使用されるTWSシリーズの代表格で、定圧給水式のため蛇口を開ければ常に安定した水量を供給できるという特徴を持ちます。一方で、インバーター式のように回転数を制御して省エネ化する仕組みはなく、常に最大回転で稼働するため電気代はやや高めです。その代わり構造がシンプルで故障リスクが少なく、耐久性に優れている点が大きな利点です。

井戸水は地域や地層によって鉄分が強かったり、微細な砂を含むことがあり、長期的には羽根車の通水路や揚水管内面に堆積して性能に影響を及ぼします。今回のポンプも例外ではなく、約8年の使用の中で揚水量・水圧の低下や運転音の増加といった兆候が現れていました。

もくじ

▪️ はじめに

1.経緯

2.作業フロー

①地上ユニット

②水中ポンプ

③揚水試験

3.結果と考察

4.まとめ

5.さいごに

🟩 1. オーバーホールに至った経緯

◉ 状況

このポンプは、新しい井戸を掘削した際の揚水試験用として導入され、その後も現場で既設ポンプが停止した際に仮設用として活用されてきました。使用年数は約8年ですが、設置と撤去を繰り返す断続的な稼働が中心でした。

しかし水中ポンプは「使用していない間も井戸水が触れ続けるため、劣化が進む」という特性があります。特に羽根車の通水路は水垢や鉄分が堆積しやすく、摩耗や回転不良のリスクが高まります。

掘削直後の揚水試験では長時間連続運転させることもあり、その際に羽根車や通水路へ水垢や鉄分が付着しやすい環境にさらされていました。

👉 補 足

およそ5年を過ぎた頃から、水圧の低下や運転音の増加といった劣化の兆候が徐々に目立つようになりました。水中ポンプは常に水に浸っているわけではなく、井戸から出して保管したり、再び沈めたりする断続的な使用環境に置かれます。そのため、水に触れていた部分が乾燥すると水垢が表面に浮き出たり、電線が硬化したりと、使用していない間にも劣化が進行します。特に厄介なのは、水に浸っていた部分が乾燥し、次に通水した際に付着物が剥がれ落ち、流路に詰まり誤作動を引き起こすケースです。

◉ 判断理由

今回も「揚水量や水圧の低下」「運転音の増加」といった症状が見られたため、仮設用として今後も安心して使用できるよう、完全停止に至る前にオーバーホールを実施し性能回復を図りました。

◼️ ポンプの情報と特徴

今回オーバーホールしたポンプは、当社の倉庫に保管されていた テラル(TERAL)製「25TWS-5.6S-11」深井戸用水中ポンプ です。井戸を掘削した際の揚水試験や、現場で既設ポンプが停止した際に仮設機として据え付ける目的で使用されてきました。

長年の使用により、羽根車の通水路や内部部品には 水垢・鉄分・微細な砂 が堆積し、揚水量や水圧の低下が確認されました。また、運転音が大きくなるなど回転不良の兆候も出ており、部品の摩耗や内部の汚れが原因と考えられる状態でした。

◉ ポンプの基本情報

- メーカー:テラル(TERAL)

- 型式:25TWS-5.6S-11

- 種類:深井戸用水中ポンプ(TWS型/定圧給水式)

- 電源/出力:単相100V / 600W

- 使用年数:約8年

- 用途:揚水試験用・仮設用ポンプ

◉ ポンプの特徴

- 定圧給水式:蛇口を開けると常に一定圧力で給水可能

- シンプル構造:基板制御がなく、故障リスクが少ない

- 耐久性:部品点数が少なく長期使用が可能

- 弱点:常に最大回転で稼働するため電気代がやや高め

- 劣化リスク:井戸水の鉄分や砂が羽根車通水路に付着し、揚水性能低下や摩耗を招く

🟩 2. 作業フロー

今回のオーバーホールは、以下の流れで実施し、各工程ごとに詳細を解説していきます。

概 要

① 地上ユニットの準備・分解・清掃・電装部品点検

⬇

② 水中ポンプ部の分解清掃と点検(羽根車・回転軸など)

⬇

③ 再組立

⬇

④ 揚水試験による最終確認

詳 細

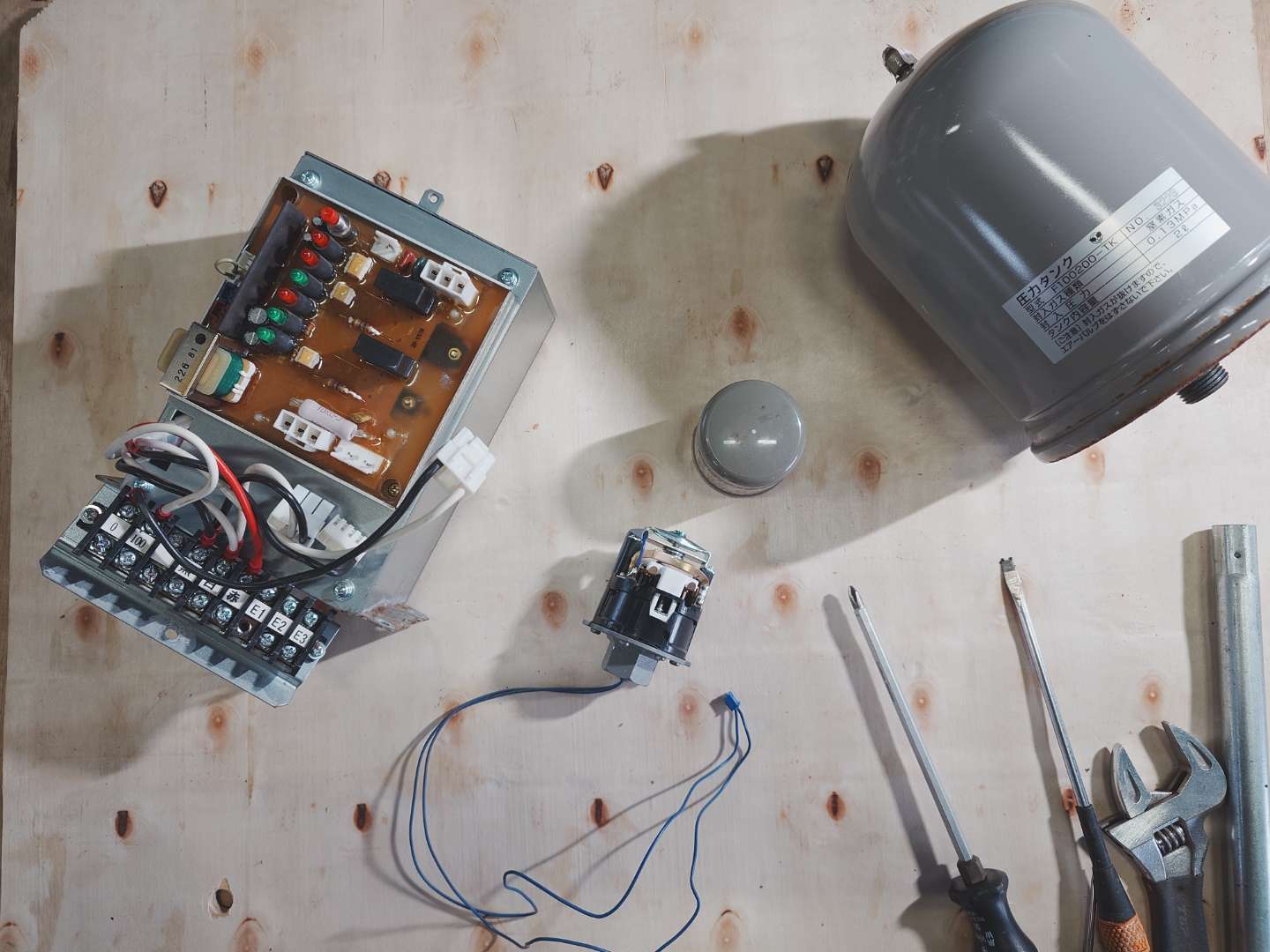

① 地上ユニットの準備・分解・清掃・電装部品点検

地上ユニットは、井戸ポンプ全体の制御を担う「頭脳部分」です。ここには圧力スイッチ・フロースイッチ・制御基板・アキュームレーターなど、電気的・機械的な制御部品が集中しています。

これらの部品に不具合があると、ポンプが止まらない・頻繁にON/OFFを繰り返す・水圧が安定しないなど、致命的な不具合につながるため、分解清掃と点検を重点的に行いました。

↓ 地上ユニットの準備

↓地上ユニットの分解

↓地上ユニットの清掃

↓地上ユニットの電装部品点検

◉ 現状

- 圧力スイッチ内部に軽度の錆が確認され、接点部の汚れも目立つ状態。

- フロースイッチはホコリの付着が多く、流水感知の反応が鈍くなっていた。

- 制御基板は目視で大きな焼損は見られないが、ホコリが堆積しており接点の劣化が懸念された。

- アキュームレーターは経年劣化により、水圧保持が不安定な状態にまで低下。

⬇

⬇

◉ 判断理由/前兆・交換目安

- 圧力スイッチ:前兆は「ポンプが止まらない」「頻繁にON/OFFを繰り返す」。一般的に5〜7年で接点摩耗が進むため要交換。

- フロースイッチ:流水感知が鈍る、誤作動が出るのが前兆。寿命は7年前後。

- 制御基板:起動・停止信号の遅れや、焦げた臭いが出始めるのが前兆。寿命は環境次第だが10年前後で不具合が出やすい。

- アキュームレーター:水圧が安定しなくなるのが前兆。寿命は7〜10年で、今回は既に劣化により機能低下。

⬇

⬇

◉ 結 果

- 圧力スイッチ・フロースイッチ・制御基板は分解清掃で復旧。通電確認試験でも良好。

- アキュームレーターは寿命のため新品に交換。交換後は水圧が安定し、起動回数も正常に戻った。

- 地上ユニット全体を再組立後、試運転で制御系統の正常動作を確認。

📌 補 足

電装部品は外観だけで判断するのは危険です。テスターでの通電確認や、実際に試運転を行って負荷をかけながら動作を確認することが、故障の早期発見に直結します。特にアキュームレーターは「圧力保持ができるか」で寿命を見極めるのが大切です。

② 水中ポンプ部(羽根車・回転軸など)の分解清掃と点検

水中ポンプ部は、井戸ポンプの「心臓部」にあたります。地下から水を汲み上げる力を生み出す部分で、羽根車・回転軸・ストレーナなどが主要部品です。

ここに汚れや摩耗が生じると、揚水量や水圧の低下、運転時の異音や振動、最悪の場合は揚水不能といった深刻な不具合につながります。そのため、分解して内部を徹底的に清掃・点検しました。

◉ 現 状

- 羽根車の通水路に水垢や鉄分の付着が見られ、流路が狭くなっていた。

- 羽根車の回転自体は可能だが、摩擦音が強く、軽度の摩耗が確認された。

- 回転軸にわずかな摩耗があり、摩擦による発熱リスクが懸念される状態。

- ストレーナ部分に細かな砂が溜まっており、水の取り込み効率が落ちていた。

⬇

⬇

◉ 判断理由/前兆・交換目安

羽根車

- 前兆:水圧が下がる、水が断続的に出る、異音がする。

- 交換目安:5〜8年で摩耗や詰まりが進むため要交換。

回転軸

- 前兆:異音や振動が増える、羽根車がスムーズに回らない。

- 交換目安:摩耗が進行するとモーターの力を効率的に伝達できなくなる。

ストレーナ

- 前兆:吸い込みが弱くなる、ポンプ内部に砂が混入しやすくなる。

- 交換目安:破損や詰まりがひどい場合は新品交換が必要。

⬇

⬇

◉ 結 果

- 羽根車と回転軸を分解・徹底清掃。堆積していた水垢と鉄分を取り除き、摩耗部分は軽度のため再利用とした。

- 回転軸の摩耗は許容範囲内で、組付け直しにより回転の安定性を回復。

- ストレーナの詰まりを清掃し、水の取り込み効率を改善。

- 再組立後の手回し点検でスムーズに回転することを確認。

📌 補足

・羽根車や回転軸は消耗品に近い部品であり、水質に大きく影響されるのが特徴です。鉄分やマンガンを多く含む水質では固着・詰まりが早期に発生することがあるため、5年を目安に点検を行うのが望ましいです。今回は清掃で性能を取り戻しましたが、次回のオーバーホール時には交換を検討する必要があります。

・井戸水は透明に見えても、源水であるため鉄分や微細な砂などが多く含まれています。鉄分が多い場合、揚水管やポンプの内外に赤茶色の水垢が付着しやすく、特に地上から40m前後の浅い水脈で目立つ傾向があります。飲料水としては問題がなくても、鉄分やスケールが堆積すれば通水路を狭め、揚水量や水圧の低下を招きます。

さらに、触れても感じられないほど細かな砂粒子が混ざっていることも多く、これは長期的に水に浸ることでポンプ内部に層状に付着し、羽根車の回転を妨げます。厚くなるとモーターが空回りしても水が出ない、あるいは過電流で保護装置が作動し停止に至るケースもあります。特に断続的に使用する環境では固着が進みやすく、長期間放置された井戸では“ロック状態”となることも珍しくありません。

一方で、こうした付着物が少ない水質環境では、羽根車や回転軸の摩耗は緩やかで、ポンプが長持ちする傾向にあります。水質が寿命を大きく左右するという点は、井戸ポンプを扱う上で見落とせないポイントです。

③ 再組立

点検・清掃を終えた地上ユニットと水中ポンプ部を再び正確に組み直す工程です。

地上ユニットでは圧力スイッチや制御基板の配線を確実に接続し、水中ポンプ部では羽根車や回転軸をがたつきなく組み付けます。わずかな締め付け不足やずれでも異音・振動・水圧不足・漏電などに直結するため、慎重な作業が求められます。

この工程を丁寧に行うことで、次の揚水試験で正確な性能確認が可能となる準備が整います。

過去の事例では締め付け不足が原因で振動が増大し、再度分解作業が必要になったケースもあるため、この工程は特に慎重さが求められます。

↓再組立:地上部ユニット

↓再組立:水中ポンプ

④ 揚水試験による最終確認

地上ユニットと水中ポンプ部の点検・清掃を終えた後は、すべての部品を再組立てし、揚水試験による性能と安全性の最終確認を行いました。

揚水試験は単に「水が出るか」を確認するだけではなく、電気系統・機械系統・水圧・吐水の安定性など、複数の要素を細かくチェックする重要な工程です。

◉ 試運転前の確認

試験運転に入る前に、まずは電気系統と安全面を確認しました。

- 組み上げたポンプの絶縁抵抗測定を実施し、漏電がないことを確認。

- 通電後、基板二次側まで電気が流れているかを計測器でチェック。

- モーターまで正常に電気が伝達しているかを確認。

これにより、安全に揚水試験に進める状態であることを確認しました。

⬇

⬇

◉ 揚水試験【地上ユニット側】

地上ユニットの制御系統が正しく作動しているかを重点的に確認しました。

- 起動スイッチ・停止スイッチの動作が正常か

- 制御基板が安定して起動・停止を制御しているか

- 台座や構成部品にがたつきがないか

- 通電中に漏電が発生していないかを再確認

- 起動時の電流値が安定しており、過負荷がかかっていないか

結果として、全ての項目が良好で、異常は見られませんでした。

⬇

⬇

◉ 揚水試験【水中ポンプ側】

続いて、揚水性能そのものをチェックしました。

- 水槽からの吸い上げ・吐出が一定か(断続やばらつきがないか)

- 吐水量と吐水圧が規定値の範囲内か

- 運転時に摩擦音や異音が発生していないか

- 羽根車や回転軸にガタつき・ゆるみがないか

- 接続部・本体からの水漏れの有無を確認

実際の運転状況は安定しており、吐水は一定で水圧も良好。羽根車や回転軸のガタつきもなく、音も静かでスムーズな揚水が確認できました。

⬇

⬇

◉ 最終確認

- 試験の最後にバルブを閉め、圧力をかけた状態で機器本体や接続部から水漏れが発生していないかを点検しました。

- また、通電状態を継続しながら基板や電装部品の温度上昇・異臭の有無を確認し、安全性を確保しました。

これらの確認をすべてクリアし、今回のオーバーホール作業を完了しました。

⬇

⬇

◉ 完了

📌 補足

揚水試験は「動作確認」であると同時に、次にどの部品が寿命を迎える可能性が高いかを予測する重要な工程でもあります。今回のケースでは、羽根車と回転軸は再利用できましたが、次回のオーバーホールでは交換を視野に入れる必要があると判断しました。

🟩 3. 結果と考察

今回のオーバーホールにより、約8年間使用されてきたテラル(TERAL)製「25TWS-5.6S-11」深井戸用水中ポンプは、揚水性能と制御安定性を大幅に回復しました。

- 羽根車に付着していた水垢や鉄分を徹底的に清掃したことで、吐水量・吐水圧が規定値内に復帰。水の出方も安定し、断続的な揚水や水圧の低下といった症状は解消されました。

- 回転軸は摩耗が軽度であったため再利用でき、組付け直しにより回転のスムーズさが戻りました。

- 電装部品のうち、圧力スイッチやフロースイッチは清掃で延命可能と判断。

- アキュームレーターは寿命に達していたため新品に交換し、水圧保持機能が回復しました。

これらの対応により、ポンプ全体が**「現状最大の性能」**を発揮できる状態に戻りました。今後も仮設用として十分に再利用可能であり、現場で突然の故障が発生した際に即時対応できる予備機材として活躍できます。

📌 考察ポイント

- 今回の事例は「使用年数が長い=常時稼働していた」わけではなく、断続的な使用でも水垢付着や劣化が進行することを示しています。

- 井戸水に含まれる成分(鉄分・マンガン・微細な砂)が羽根車や通水路に与える影響は大きく、使用時間よりも水質条件が寿命を左右する傾向があります。

- 定期的にオーバーホールを行い、清掃や部品交換を組み合わせることで、ポンプの延命や緊急時の備えが可能です。

- 今回の整備により、今後も数年間は仮設用ポンプとして安心して現場投入できる状態を確保できたと考えられます。

🟩 4. まとめ

今回のオーバーホールでは、約8年間使用してきた テラル(TERAL)製「25TWS-5.6S-11」深井戸用水中ポンプ を点検・整備しました。

羽根車や回転軸には水垢や鉄分の付着が見られましたが、清掃により揚水性能を回復。圧力スイッチやフロースイッチは分解清掃で延命でき、寿命を迎えていたアキュームレーターは交換によって水圧保持を改善しました。

これらの整備により、ポンプは現状で発揮できる最大の性能を取り戻し、今後も仮設機として現場で再利用できる状態となりました。

📌 補 足

今回の揚水試験では異常は見られませんでしたが、実際の現場では羽根車の通水路が閉塞して「水がチョロチョロしか出ない」、あるいは未使用期間が長く固着してモーターの力でも回らなくなるケースがあります。その際は過電流が発生し、保護装置が働いて通電が遮断されます。

利用者は水量の低下に気づきにくく、最終的に水が出なくなってから依頼されることが多いのが実情です。井戸水は透明でも鉄分や微細な砂が堆積し、こうしたトラブルを引き起こすため、早めの点検が重要です。

🟩 5. さいごに

井戸ポンプは外観からは劣化が分かりにくく、「水圧が弱い」「音が大きい」など小さな変化を放置すると突然停止につながるリスクがあります。

今回のようにオーバーホールを行えば、新品交換に比べて費用を抑えつつ性能を回復させ、仮設機や予備機として長く活用できます。逆に劣化を放置すれば、長期間井戸が使えなくなり、復旧まで多大な手間と費用がかかる恐れがあります。

次のようなサインが出たら要注意です。

- 水圧や水量が以前より弱い

- 運転中に異音や振動が増えた

- 起動や停止が不安定になった

- 電源が落ちる/ブレーカーが頻繁に作動する

👉 「まだ動いているから大丈夫」と油断せず、違和感を覚えた時点で早めに専門業者へ点検を依頼することが、費用と時間を最小限に抑える最良の方法です。

👉 実際に点検を怠った事例では、ポンプが停止して数日間井戸水が使えず、臨時で給水車を依頼する事態に発展したケースもあります。こうしたリスクを避けるためにも、早めの点検が重要です。

🟩 6. 関連記事

■オーバーホール関連

- ➤ 成田市|水垢詰りで揚水不能|テラル深井戸水中ポンプをオーバーホールで復旧

- ➤ 富里市|完全停止のジェットポンプ|オーバーホールで解決|川本・JF-750

- 👉 「その他オーバーホール事例」の一覧はこちら

■井戸ポンプ関連

➔ 井戸ポンプの種類や選び方を分かりやすく解説。

➔ 方式ごとの違いと選定ポイントを比較。

■砂こし器・浄水器関連

➔ 砂こし器の基本的な仕組みと選定ポイント。

➔ 濁りや臭い対策を中心にした浄水器の基礎知識。

■ お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

■ 電話

- 📞 固定 : 043-331-2039

- 📱 携帯 : 090-5492-8174

- 受付時間 : 8:30~18:00(日曜・祝日除く)

- 定休日 : 日曜・祝日・GW・お盆・年末年始

🟩 LINE

- 公 式 ID : @shiraikk https://lin.ee/HmD0Mbt9

- 担当者 ID : @shirai.kogyo https://line.me/ti/p/Za_X2Vt1vB

🌐 お問い合わせフォーム