深井戸ポンプを長持ちさせるために知っておきたい3つの基本

‐入門編 ➤ 施工事例編 ➤ 上級編-

本記事は3部作シリーズの第一弾、入門編としてお届けします。

- 第二弾の【 施工事例編 】はこちら

本記事では、イワヤ製「JPS-4051F-50」を題材に、深井戸用ジェットポンプの仕組みや特徴、劣化の実態、そしてオーバーホールの意義について解説します。

日々の生活に欠かせない井戸ポンプを長く安心して使うために、まずは基本から整理していきましょう。

ここで得た知識を日ごろお使いの井戸ポンプに活かし、わずかな異変にも気づいていただくことで、緊急停止による断水を未然に防いでいただきたいと思います。

🟩 はじめに

井戸ポンプは、私たちの暮らしや施設運営を支える大切な設備です。

本記事では、深井戸用ジェットポンプ「イワヤ JPS-4051F-50」を題材に、ポンプの仕組みや劣化の実態、そしてオーバーホールの意義について整理して解説していきます。

🔹 井戸ポンプは“動いていても劣化している”

井戸ポンプは、日常生活や施設運営において欠かせない設備のひとつです。飲料水や生活用水を長期間安定して供給するために、住宅から小規模施設まで幅広く導入されています。

しかし、ポンプは外観上は正常に見えても、内部では少しずつ摩耗や劣化が進んでいます。ある日突然「水が出ない」「ポンプが止まらない」といったトラブルに発展するのは、この“目に見えない劣化”が原因です。

普段メンテナンスに携わっていない方にとっては、ポンプ内部でどのような変化が起きているのかをイメージするのは難しいかもしれません。だからこそ、実際の点検や整備の事例を通して内部の様子を知ることが、トラブルを防ぐ第一歩となります。

🔹 今回取り上げるポンプについて

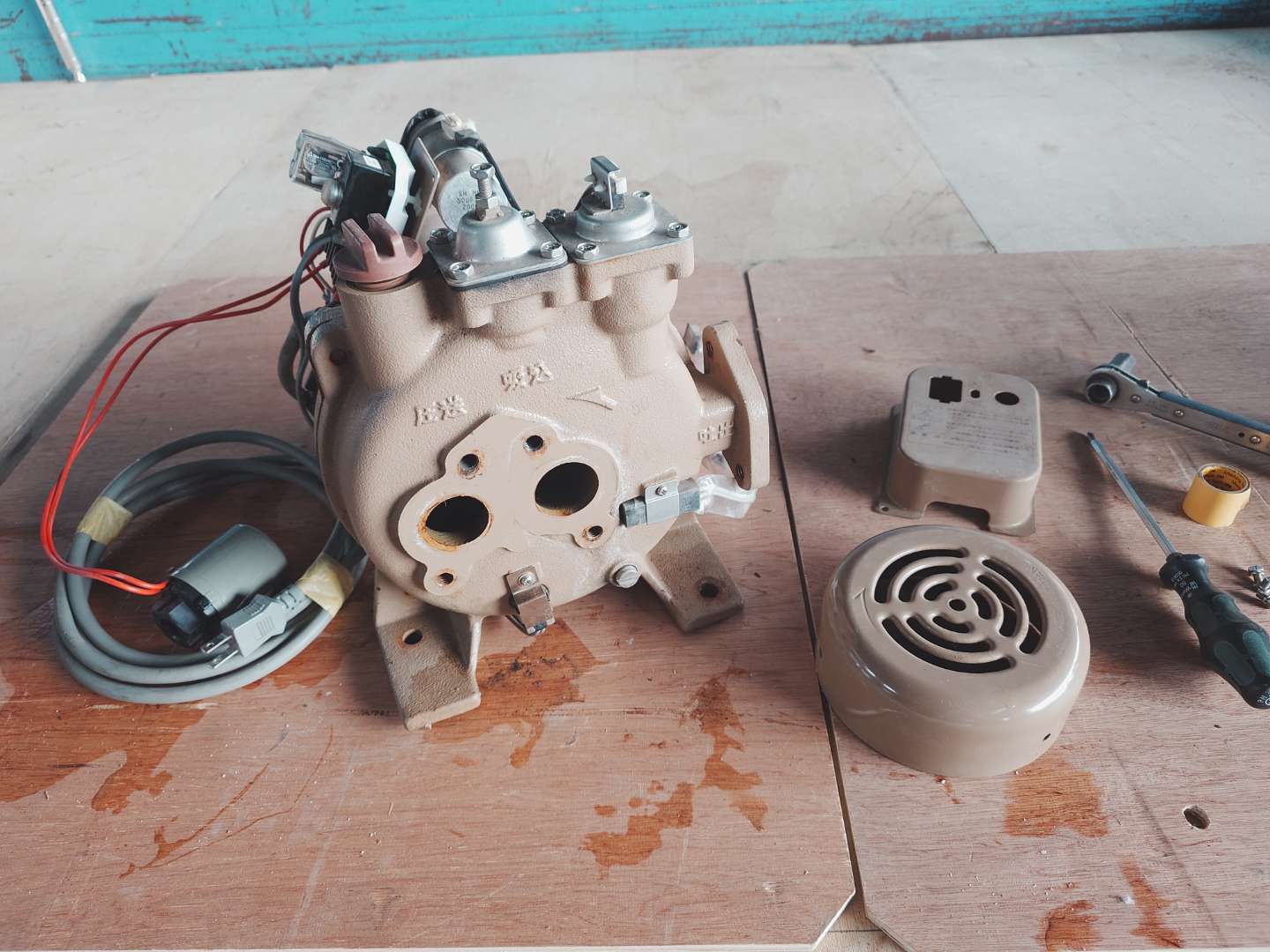

今回の記事でご紹介するのは、深井戸用ジェットポンプ「イワヤ(岩谷電機製作所)JPS-4051F-50」です。

単相100V・出力400WのJP型ポンプで、戸建住宅や事務所などで広く使用されている機種のひとつです。構造が比較的シンプルで扱いやすい反面、圧力タンクや電装部品などの消耗が進むと、連鎖的に故障が起きやすい特性を持っています。

このポンプは実際に現場で10年以上使用された後、引き上げて倉庫で保管されていたものです。今回、緊急時に備えて代替機としてストックするために「オーバーホール(分解整備)」を行いました。

🔹 なぜこの機種を題材にするのか

JPS-4051F-50は、深井戸用ジェットポンプの中でも導入例が多く、住宅・施設問わず使われている代表的なモデルです。そのため、この機種を取り上げて仕組みや劣化の実態を解説することは、多くの利用者にとって実際の参考になります。

また、現場から引き上げてきたポンプをオーバーホールするという経緯は、「まだ動いているが、内部では確実に劣化が進んでいる」という現実を具体的に示しており、井戸ポンプの維持管理を考えるうえで大きな示唆を与えてくれます。

🔹 オーバーホールという考え方

オーバーホールとは、単なる修理作業ではありません。故障してから部品を交換するのではなく、「まだ使えるうちに」分解・清掃・点検・部品交換を行い、再び安心して使用できる状態に整える予防保全的な整備方法です。

特に深井戸用ジェットポンプの場合、井戸内に沈んでいるジェット部が健全であれば、地上に設置されたユニットだけを整備・交換することで短期間に復旧できます。これは水中ポンプにはない大きな利点であり、緊急時の対応力を高める手段としても有効です。

🔹 本記事でお伝えすること

この記事では、このJPS-4051F-50を題材にしながら、

- ジェットポンプの仕組み

- 劣化が進む部品と典型的な症状

- 故障の前兆サイン

- オーバーホールの役割と重要性

を整理して解説していきます。

専門的な部分についても、できるだけ分かりやすい表現を加えて紹介します。普段メンテナンスに関わっていない方でも全体像を理解しやすく、井戸ポンプの維持管理に役立てていただける内容です。

🟦 1. 対象ポンプの概要と特徴

① 基本仕様

- メーカー:イワヤポンプ(岩谷電機製作所)

- 型式:JPS-4051F-50

- 種類:深井戸用ジェットポンプ(JP型)

- 電源:単相100V

- 出力:400W

- 用途:生活用水・飲料水・雑用水

- 推奨水位:10〜15m(最大20m以内)

② 特徴

この機種は「定圧給水式」の深井戸用ポンプです。

モーターの回転数を基板制御するインバーター式ではなく、一定回転で安定給水する仕組み。

シンプルで扱いやすく、耐久性も比較的高いのが特徴です。

最大のメリットは「地上部だけで整備・交換できる」こと。

水中ポンプのように井戸管ごと引き上げる必要がなく、緊急時の対応が早いのが利点です。

🟦 2. ジェットポンプの仕組みを理解する

① ジェットポンプとは何か

井戸ポンプには大きく分けて「水中ポンプ」と「ジェットポンプ」があります。水中ポンプはモーターごと井戸の中に沈めて水を汲み上げるのに対し、ジェットポンプは地上にモーターを設置し、井戸の中のジェット部と組み合わせて水を吸い上げる方式です。

つまりジェットポンプは「地上にあるモーター」と「井戸の中にあるジェット部」、そして「2本の揚水管」を使って水を引き上げる仕組みになっています。

この方式の大きな特徴は、モーターが水没しないため、点検や交換が比較的容易であることです。もし不具合があっても、井戸に潜って機械を引き上げる必要はなく、地上部ユニットだけで対応できるケースが多いのです。

② ジェットポンプの仕組みとは

ジェットポンプの基本的な働きは「水を送り込む力で、さらに強い吸い上げ力を作る」という点にあります。

- まず、地上のモーターが羽根車(インペラ)を回して水を送り込みます。

- その水が揚水管を通って井戸の中のジェット部へ到達します。

- ジェット部では、水の流れが勢いを持つことで吸引力が発生し、井戸水を引き上げます。

- 2本の揚水管のうち、1本は水を送り込むため、もう1本は井戸水を吸い上げるために使われます。

この“送り込みと吸い上げの組み合わせ”こそが、ジェットポンプの特徴です。

👉 例えでイメージすると…

ジェットポンプの仕組みは、ストローを使って飲み物を吸い上げる動作に似ています。ただし、普通のストローは人間の口が直接吸引力を作りますが、ジェットポンプでは「水を送り込む力」で追加の吸引力を作り出している点が違います。

つまり「ストローを吸う前に、もう一人が息を吹き込んで手助けしてくれる」ようなイメージです。そのおかげで、より深いところからでも水を引き上げられるのです。

③ ジェットポンプと水位との関係

ジェットポンプは「深井戸用」と呼ばれるだけあって、比較的深い井戸からでも水を汲み上げられます。

ただし万能ではなく、目安として 20メートル以内の水位 が適正とされています。

特に水位が10〜15メートルであれば性能を最大限に発揮でき、安定した給水が可能です。これを超えると揚水力が低下し、ポンプに過剰な負荷がかかる場合があります。

④ 定圧給水式ポンプの特徴

今回題材にしている「イワヤ JPS-4051F-50」は、定圧給水式のジェットポンプです。

これは、モーターの回転数をインバーター制御するタイプではなく、一定の水圧を保つようにON/OFFを繰り返して制御する方式です。

- メリット:構造がシンプルで安定性が高い、故障要因が少ない

- デメリット:水位や使用状況に応じた効率的な制御はできず、揚水力は水中ポンプに比べてやや劣る

この方式は「扱いやすさ」と「安定性」を重視する場面でよく選ばれています。

🟩 3. 劣化が進む部品と典型的な症状

井戸ポンプの内部では複数の部品がそれぞれ役割を担っており、劣化の仕方や現れる症状も部品ごとに異なります。

ここでは、深井戸用ジェットポンプで特に不具合が出やすい主要部品を取り上げ、その特徴と典型的な症状を整理していきます。

🟦 見えないところで進む劣化とは

井戸ポンプは外から見ると「問題なく動いている」ように見えても、内部では確実に摩耗や劣化が進んでいます。劣化は少しずつ進行し、ある日突然トラブルとして現れるのが特徴です。

たとえば「最近水の勢いが弱い」「以前よりポンプ音が大きい」といった小さな違和感は、内部の部品に負担がかかっているサインです。

👉 自動車に例えると…

エンジンオイルを交換せずに走り続けると性能が落ちて突然故障するのと同じで、井戸ポンプも内部の消耗を放置すると急な停止につながります。

👉 ここでは…

深井戸用ジェットポンプで特に劣化が目立つ主要部品を取り上げ、それぞれの役割と劣化によって生じやすい典型的な症状を、この後の項目(電装部品・圧力タンク・回転部)ごとの解説で整理してお伝えします。

🟦 おもな劣化部品とその症状

① 電装部品(圧力スイッチ・パワーリレー・制御基板)

電装部品はポンプの「頭脳と神経」にあたる部分で、起動や停止を制御しています。

それぞれの部品には異なる役割があり、劣化すると特有のトラブルを引き起こします。以下で順に見ていきましょう。

- 圧力スイッチ

水圧の変化を感知してポンプのON/OFFを切り替える部品。

劣化すると、劣化すると接点が焦げたり摩耗し、誤作動や動作不能につながります。

- パワーリレー

圧力スイッチからの信号を受けてモーターに電流を流す部品。

劣化すると、接点が摩耗すると「動かない」「止まらない」といったトラブルが発生します。

- 制御基板

全体の動作を監視・制御する中枢。

湿気やほこり、虫の侵入に弱く、焼き付きや絶縁不良の原因になりやすい部分です。

👉 典型的な症状とは…

電装部品が劣化した際に現れやすい代表的な症状を挙げると、次のようになります。

- ポンプが動かない/止まらない

- 頻繁に起動・停止を繰り返す

- 異常に熱を持つ

注意点

これらの症状は電装部品の不具合を示す典型例であり、放置すれば制御基板やモーターへの波及につながるため、早期の点検・交換が欠かせません。

② 圧力タンク(アキュームレーター)

圧力タンクは水圧を安定させ、ポンプの起動回数を減らす役割を持っています。

内部にはゴム膜とガスが仕込まれていますが、これが劣化すると水圧を保持できなくなります。

その結果、電装部品やモーターなど他の部品にも負荷がかかり、次に説明する回転部のトラブルへとつながっていきます。

👉 典型的な症状は…

- 蛇口を閉めてもすぐにポンプが動く

- 水の出方が安定せず「チョロチョロ」になったり急に強くなったりする

- 頻繁に起動・停止を繰り返す(チョコ停現象)

注意点

タンクの不良を放置すると、ポンプの起動回数が増えて電装部品やモーターに負担をかけ、故障の連鎖を招きます。

③ 回転部(羽根車・ベアリング・回転軸)

モーターの力を水に伝える重要な部分です。ここが健全でなければ水は汲み上げられません。

ここでは、回転部を成り立たせる三つの要素(羽根車・ベアリング・回転軸)の役割と、劣化時に起きやすい現象を順に押さえていきます。

🔹 羽根車(インペラ)

水を汲み上げる動力を生み出す部品。錆やスケールが付着すると性能が落ち、最終的には「モーターは回るが水が出ない」という状態になります。

🔹 ベアリング

回転軸を支える部品。摩耗すると「キュー」「ガラガラ」といった異音を発し、放置するとモーターの焼き付きにつながります。

🔹 回転軸

羽根車とモーターをつなぐ軸。摩耗や歪みが出ると振動や漏水の原因になります。

👉 典型的な症状は…

回転部が劣化した際にもっとも多く見られるサインを挙げると、次のようになります。

- 起動時に「キュー」という擦れる音がする

- 運転中に「ガラガラ」と乾いた異音が出る

- 水圧や水量が落ちてきた

- 振動が大きくなる

注意点

これらはいずれも小さな変化に見えますが、確実に劣化が進んでいる証拠であり、放置すればポンプの停止や重大な故障につながります。

🟦 まとめ:症状は“部品ごとのサイン”

ポンプの不調は原因が一つではなく、部品ごとに特徴的なサインとして現れます。

その代表例を整理すると、次のようにまとめられます。

- 電装部品の劣化 → 誤作動・動かない/止まらない

- 圧力タンクの劣化 → 頻繁な起動・停止、水圧の不安定

- 回転部の劣化 → 異音、水量低下、最終的な停止

これらの症状は一見バラバラに見えても、実際には互いに影響しあい「連鎖的に故障」へとつながります。

小さなサインを見逃さず、早めの点検を行うことが、突然の断水や高額修理を防ぐ一番の近道です。

🟩 4. 故障の前兆サイン

井戸ポンプは突然止まるのではなく、必ず前触れとなる小さな異変を示します。

「動作音が変わった」「起動回数が増えた」などのサインを見逃さないことが、突発的な故障を防ぐ第一歩です。

🟦 小さな異変が“警告サイン”

井戸ポンプの故障は、ある日突然起こるわけではありません。

ほとんどの場合、その前に小さな“前兆”が現れています。

「ポンプが急に止まらなくなった」「以前よりも動く回数が増えた」

「運転中に耳障りな音がする」――こうした異変はすべて警告サインです。

見逃して放置すれば、電装部品の焼き付きやモーター停止といった深刻な故障に直結します。

🔷 よくある前兆の例

- ① 動作異常系

・ポンプが止まらない/動かない

・頻繁にON・OFFを繰り返す(チョコ停)

- ② 音・振動系

・起動時に「キュー」と擦れる音がする

・運転中に「ガラガラ」と乾いた異音が混じる

・振動が以前より大きくなった

- ③ 水圧・水量系

・蛇口からの水の勢いが弱い

・水の出方が安定せず、急に強弱を繰り返す

・吐水量が以前より明らかに少ない

🔷 サインを見逃すリスク

これらのサインは「小さな不具合」に思えるかもしれません。

しかし、その裏では 電装部品の接点劣化・圧力タンクの不良・回転部の摩耗 が進んでおり、

放置すれば部品全体が連鎖的に壊れてしまう危険があります。

🟦 まとめ

特に「音」「振動」「水の勢いの変化」は、利用者でもすぐ気づける重要な手掛かりです。

異常を感じた時点で早めに点検を依頼することが、突発的な断水や高額修理を避ける一番の近道になります。

🟩 5. オーバーホールとは何か

井戸ポンプの故障を根本から防ぐには、部品ごとの修理ではなくポンプ全体を見直す「オーバーホール」という考え方が欠かせません。

🟦 予防整備としてのオーバーホール

井戸ポンプは「壊れたから直す」だけではなく、壊れる前に内部を点検・清掃し、劣化部品を交換することが重要です。

この計画的な整備を「オーバーホール」と呼びます。

自動車でいうと定期的にエンジンを分解して消耗部品を交換するのと同じで、ポンプでも内部の摩耗や汚れをリセットし、寿命を延ばすための有効な手段です。

🟦 オーバーホールで行う主な内容

具体的な作業内容を整理すると、以下のように分解・清掃から試運転まで一連の流れがあります。

- 分解清掃:ポンプ内部のスケールや錆、ほこりを除去する。

- 部品交換:パッキンやボルト、ベアリングなど消耗部品を新品に入れ替える。

- 点検測定:電流値や絶縁抵抗を測り、電装部品の健全性を確認する。

- 防錆処理:台座や鉄部を研磨・塗装して錆の進行を防ぐ。

- 試運転:吐水量や水圧、起動・停止の挙動をチェックし、安定運転を確認する。

🟦 オーバーホールのメリット

オーバーホールは単に「壊れたら直す」修理とは違い、事前に手を入れることで得られる具体的な効果があります。その代表的なメリットを整理すると、次のようになります。

① 突発的な断水を防げる

前兆を見逃したまま使い続けると、ある日突然停止して生活に支障をきたします。

② ポンプ寿命を延ばせる

消耗部品を早めに交換することで、ポンプ全体の寿命を延長できます。

③ 修理費用の高騰を防げる

軽度の劣化段階で対応すれば数千円~数万円で済みますが、故障連鎖が起きるとポンプ全体の交換に至り、数十万円規模になるケースもあります。

④ ストック機として活用できる

オーバーホール済みのポンプを倉庫に保管しておけば、現場で故障した際にすぐ交換できる「代替機」として役立ちます。

🟦 まとめ

オーバーホールは「修理」とは異なり、壊れる前に故障を防ぐための予防整備です。

井戸ポンプは日々の生活を支える大切な設備だからこそ、「動いている今」の段階で計画的に整備することが最も安心で確実な対策となります。

🟩 6. 故障は“連鎖する”という現実

井戸ポンプの故障は、ひとつの部品だけに原因があるとは限りません。

むしろ多くの場合、ある部品の劣化が別の部品に負担をかけ、連鎖的に故障を引き起こすのが実態です。

たとえば――

- 圧力タンクが劣化する

→ 起動・停止の回数が増える

→ 圧力スイッチやパワーリレーの接点が摩耗

→ 制御基板やモーターにまで熱や負荷が波及

- 羽根車やベアリングが摩耗する

→ 回転効率が落ち、水量不足

→ ポンプが長時間運転を続ける

→ 電装部品やモーターが過熱

このように、「小さな劣化の放置」がきっかけとなり、最終的にポンプ全体の停止や高額修理につながるのです。

👉 まとめ

ポンプは“単体で動く機械”ではなく、部品同士のバランスで成り立つ設備です。

だからこそ、ひとつの不具合を軽視せず、早期に点検・整備することが何より重要です。

🟩 7. まとめと今後の対策

井戸ポンプは「まだ動いているから大丈夫」と思っていても、内部では確実に劣化が進んでいます。

圧力タンクのガス抜け、電装部品の接点摩耗、羽根車やベアリングの摩耗など――これらはそれぞれ独立したトラブルに見えて、実際には連鎖的に進行するのが特徴です。

今回の入門編で押さえていただきたいポイントは次の通りです。

- ポンプは外観では分からない部分で少しずつ劣化していく

- 前兆サイン(異音・振動・水圧の不安定)は見逃さない

- オーバーホールは“壊れる前に行う予防整備”である

- 故障は一部品から始まり、連鎖して全体の停止につながる

井戸ポンプは生活や事業を支えるライフラインです。

突然の停止を避けるためには、**「動いている今こそ整備する」**という意識が欠かせません。

👉 まとめ

もし「最近音が大きい」「ポンプが頻繁に動く」といった違和感があれば、それは点検のサインです。

定期点検やオーバーホールを計画的に実施することで、安心して長く使い続けることができます。

🟩 8. さいごに

井戸ポンプは、普段は当たり前のように水を届けてくれる存在ですが、その安定した給水を支えているのは数多くの部品のバランスです。

目に見えない劣化が進んでいても、日常生活の中では気づきにくいため、トラブルが起きて初めてその大切さを実感する方も少なくありません。

しかし、実際には 「動いている今だからこそ整備できる」 のです。

オーバーホールや定期点検といった予防整備を取り入れることで、突然の断水や高額な修理を避けることができます。

この記事でご紹介した内容が、井戸ポンプの仕組みや故障のサインを理解し、日頃の管理や点検を見直すきっかけになれば幸いです。

そして、もし不安な症状を感じたら、早めに専門業者へ相談することが安心への第一歩となります。

🟩 関連記事はこちら

◼️ 次の記事

- 「直し方の流れは?」➤ 施工編:オーバーホール実例

- 「再発を防ぐには?」➤ 上級編:予防整備の要点

◼️ その他のオーバーホール事例

🟩 お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

⬛ 電話

- 📞 固定 : 043-331-2039

- 📱 携帯 : 090-5492-8174

- 受付時間 : 8:30~18:00(日曜・祝日除く)

- 定休日 : 日曜・祝日・GW・お盆・年末年始

⬛ LINE

- 公 式 ID : @shiraikk 👉 公式LINEはこちら

- 担当者 ID : @shirai.kogyo 👉 担当者LINEはこちら

🌐 お問い合わせフォーム