画像:テラル TWS型 25TWS-5.45Sシリーズ

深井戸用水中ポンプ|定圧給水式とインバーター式の違い

〜テラルTWS型と川本UF3形を比較した場合の考え方〜

はじめに

深井戸用水中ポンプは、家庭の井戸水利用や農業灌漑、小規模施設の給水など、暮らしと事業を支える設備です。選び方を誤ると、将来の電気代や寿命、断水リスクに影響します。

本記事では、よく使われる単相100V・600Wクラスを例に、定圧給水式(テラルTWS型)とインバーター式(川本UF3形)を比較し、長期的に安定して使うための選定ポイントを解説します。

深井戸用水中ポンプが果たす役割

深井戸用水中ポンプは、家庭の井戸水利用から農業用灌漑、小規模施設の給水まで幅広く活用される重要な設備です。

井戸から安定して水を汲み上げることは、生活用水の確保や農作業、施設運営など、日常生活と事業活動を支える基盤そのものです。特に水源が井戸に依存している地域では、ポンプの性能が直接、生活の質や業務の継続に影響を与えるため、適切な選定と運用が欠かせません。

選定方式が運用コストと寿命を左右する

単相100V・600Wクラスは、深井戸ポンプの中でも最も設置例が多い一般的な規格です。このクラスでは、定圧給水式かインバーター式かの選択が、電気代やランニングコスト、圧力スイッチやタンクなどの部品寿命、さらには断水リスクにまで影響します。初期の選定を誤ると、設置当初は問題がなくても数年後に高額な修理費用や予期せぬトラブルが発生し、日常生活や事業運営に支障をきたすことがあります。

水位変動を踏まえた長期的視点が必要

井戸の水位は、使用状況や季節、降水量の変動によって常に変わります。新設直後は安定していても、数年後には水位低下で吐水が不安定になる事例は珍しくありません。現状だけを基準に判断せず、将来的な水位低下や使用量の変化を見越して方式を選ぶことが、長期的な安定給水を確保する鍵となります。

本記事の目的

本記事では、定圧給水式(テラルTWS型)とインバーター式(川本UF3形)を施工業者の現場経験に基づいて比較し、水圧の勢い、省エネ性、耐久性といった視点から選定のポイントと注意点を整理します。

これから深井戸ポンプを導入または更新する方が、長く安定して使える方式を判断するための実用的な材料を提供することを目的としています。

目次

はじめに

- 1. 定圧給水式とインバーター式の比較

・1-2. 定圧給水式の特徴

・1-2. インバーター式の特徴

・1-3. 圧力設定の注意点

・1-4. オーバースペックとなった場合の注意点

・1-5. 選び方のポイント

・1-6. 結 論

- 2. まとめ(重要なポイント)

- 3. さいごに

- 4. 関連記事

🟩 1. テラルTWSと川本UF3を比較|定圧給水とインバーターの2方式を徹底紹介

深井戸用水中ポンプを選ぶとき、最も悩ましいのが「定圧給水式」と「インバーター式」のどちらを選ぶかです。テラルTWS型と川本UF3形は、その代表格として現場で多く採用されています。ここでは、水圧の安定感・省エネ性能・維持コストなど、導入後の使い勝手に直結する要素を軸に、2方式の特性をわかりやすく解説します。

🟦 1-1. 定圧給水式(テラルTWS型)の特徴

定圧給水式は、モーターを常に一定回転で動かし続ける方式です。

蛇口をひねった瞬間から安定した水圧を得られるのが最大のメリットで、特に複数の蛇口を同時に使うような家庭や小規模農家で高く評価されています。

主なメリット

- 吐水初速が速く、常に一定の勢いで水が使える

- 構造がシンプルでメンテナンス性に優れる

- 消耗部品が少なく、ランニングコストを抑えやすい

主な短所

- 少量使用時でも全開運転のため、省エネ性はインバーター式に劣る

- 現場より能力が大きい機種を使うと減圧弁が必要(長期間運転すると圧力スイッチ等が早く故障する)

👉 まとめ

定圧給水式(テラルTWS型)は、モーターを一定回転で運転し続けることで、蛇口を開いた瞬間から安定した水圧を得られる方式です。

複数の蛇口を同時に使う家庭や小規模農家で高く評価され、構造が単純で消耗部品が少なく、メンテナンス性とランニングコストの面でも扱いやすい特長があります。一方、少量使用時でも全開運転となるため、省エネ性ではインバーター式に劣ります。

🟦 1-2. インバーター式(川本UF3形)の特徴

インバーター式は、使用水量や運転水位に合わせてモーターの回転数を自動調整し、省エネ性と静音性を両立させた方式です。ここからは、この仕組みが持つ具体的な長所と短所、そして運転の仕組みについて解説します。

主な長所

- 使用水量に応じて回転数を自動調整 → 省エネ運転が可能

- 定圧給水式より揚水性能が高い

- 運転水位に応じた圧力設定(川本は3段階)が可能→現場に合わせた設定が可能となり、制御装置に無理な圧力を掛けることを回避でき、故障を防げる。

主な短所

- 制御基板が高価なため、故障時の交換費用が大きい

- 基板構造が複雑なため、故障原因が把握しにくいケースもある

- 少量使用時は回転数が下がるため、水の勢いが弱く感じられる場合がある

👉 まとめ

インバーター式深井戸用水中ポンプは、制御基板によって使用水量に応じて段階的にモーター回転数を調整できる仕組みになっています。少量使用時は低回転、使用量が増えれば中回転・高回転へと自動的に切り替わるため、必要な水量に応じた運転が可能となり、省エネ性にも優れます。

このとき「どこまで回転数を上げてよいか(上限)」は、据付時に井戸の運転水位に合わせて業者が設定しておく項目で、その範囲の中で「少量→低回転/中量→中回転/大量→高回転」という制御が働きます。据え付け時に行うこの設定は、現場の井戸水位とポンプ能力に対して制御装置に過剰な負荷が掛からないように回転数の上限を決めておくための設定です。

👉 注 意

勘違いされている方が多くいますが、モーターの回転数は使用者が“水の勢いを強くしたいという目的で自由に回転数を上下させるものではありません。

揚水量が少ないからといって行う設定ではなく、機器を保護するために行うものです。

🟦 1-3. 圧力設定に関する注意点

インバーター式には「圧力設定を変更できる」という機能がありますが、これは水の勢いを調整するための機能ではありません。

深井戸水中ポンプでは、運転水位が浅いと管内圧力が必要以上に高くなり、

圧力タンクや圧力スイッチなどの電装部品に負荷が掛かります。

したがって、普段使用している水位・将来的な水位低下・使用水量を考慮したうえで、機種・据付位置・設定値を判断することが最も重要です。

「今より勢いを強くしたいから」と圧力設定を上げるのは誤りであり、

その場合はそもそもポンプの能力が現場に合っていない可能性を考えるべきです。

※単相100V仕様での最大出力は600Wです。それ以上の能力が必要な場合は、三相200V仕様(750Wクラス以上)への機種変更が必要です。

🟦 1-4. 定圧給水式がオーバースペックとなる場合の注意

定圧給水式は、井戸の水位や揚程によっては、減圧弁を介して地上部ユニットを設置する必要があります。これは、地上部ユニットに過剰な圧力がかからないよう保護するためです。もし適切な保護を行わずに使用を続けると、必要以上の水圧が掛かり続け、圧力スイッチやフロースイッチなどの起動・停止に関わる電装部品が故障したり、圧力タンク内部のゴム膜が亀裂・破損を起こし、結果として井戸ポンプが正常に動作しなくなる恐れがあります。

このようなトラブルは、ポンプの能力が現場条件に対して大きすぎる場合に起こりやすく、初期段階では目立った異常がなくても、数年後に部品の寿命を縮める原因となります。したがって、定圧給水式を選ぶ際には、井戸の運転水位や使用状況、配管経路を正確に把握し、それらに合致した機種を慎重に選定することが欠かせません。

一方で、インバーター式は地上部ユニット内で運転水位を設定できる機能を備えており、減圧弁を追加する必要がありません。水位の変動や揚程の変化がある現場では、こうした制御機能がポンプの保護と安定運用に大きく寄与します。

🟦 1-5. 選び方のポイント

深井戸用水中ポンプを選ぶ際の第一歩は、「水の勢いを優先するのか」、「省エネ性を優先するのか」という方向性を明確にすることです。水圧を重視する場合は定圧給水式、省エネ性を重視する場合はインバーター式が基本の選択肢となります。

次に、現在使用しているポンプで水量や水圧が十分かどうかを基準に、上位機種にするか現状レベルで据え付けるかを判断します。十分に供給できているなら同等クラスで良いですが、不足があれば上位機種を検討します。※上位機種への切り替えは、井戸内で水流が強くなり砂を巻き込みやすくなる可能性があるため、慎重に判断してください。

さらに、普段使用する水位、将来的な水位低下、使用水量、据付位置の4点に対して機種の能力が適しているかを必ず確認することが重要です。水位や使用量の変化を考慮せずに選定すると、後に給水不足や部品の早期故障を招く恐れがあります。

最終的には、施工業者と現場条件を十分に確認し、初期段階で適正な能力を持つ機種を選ぶことが、長期にわたり安定した給水を確保し、余計なコストを避ける最も確実な方法です。

🟦 1-6. 結 論

深井戸水中ポンプを選定する際は、井戸の環境・将来の使用条件・維持コストを含め、次の三つの視点を押さえることが基本です。

① 揚水性能を優先するか、コスト(費用面)まで考えるか

◉ インバーター式を選ぶ場合

- 水位変動や高所給水などで高い揚水性能が求められる場合、省エネ性を兼ね備えたインバーター制御(川本UF3形)が有利です。電力使用を抑えながら必要な水量を確保でき、長期的には電気代削減の効果も見込めます。

◉ 定圧給水式を選ぶ場合

- 逆に、吐出圧の安定と扱いやすさ、部品交換や維持費の予測しやすさを重視するなら、定圧給水式(テラルTWS型)の方が適しています。モーターが常に一定回転で運転するため、水圧が安定し、構造もシンプルで高価な制御部品を使わず、修理や維持管理が容易で長期的なコスト計画も立てやすいのが特長です。

◉ まとめ

- 揚水性能の高さ+インバーター制御を優先 → 川本ポンプ(UF3形)

- 定圧給水・水圧の安定性・ランニングコストを優先 → テラルTWS型

② 使用目的に合わせて「タイプ」を使い分ける

◉ 定圧給水式を選ぶ場合

使用環境や目的に応じて、どちらの方式を選ぶかを明確にすることが重要です。

水の勢いや吐水初速を重視する場合は、定圧給水式(テラルTWS型)が適しています。モーターが常に一定回転で運転するため、蛇口を開いた瞬間から安定した水圧が得られ、複数の蛇口を同時に使用する家庭や、小規模農家・作業場などでの散水にも力を発揮します。安定した圧力が必要な洗車や高圧を伴う作業にも向いており、扱いがシンプルで運用がわかりやすいのも特長です。

◉ インバーター式を選ぶ場合

一方で、省エネ性や高い揚水性能、使用量に応じた段階的な回転数制御を重視する場合は、**インバーター式(川本UF3形)**が有利です。必要な水量に合わせてモーターの回転数を自動で調整するため、無駄な電力消費を抑えて電気代の節約につながり、長時間運転や季節による水位変動など、負荷の変化が大きい現場でも効率的に稼働します。静音性にも優れているため、夜間や住宅密集地での使用にも適しています。

◉ まとめ

- 水の勢い・吐水初速を重視 → 定圧給水式(テラルTWS型)

- 省エネ性・高い揚水性能・段階的な回転数制御を重視 → インバーター式(川本UF3形)

③ 一般家庭においてお使いになる場合

一般家庭で深井戸水中ポンプを選ぶ場合、使用状況やメンテナンスの考え方に応じて方式を分けて考えることが重要です。

◉ 定圧給水式を選ぶ場合

特別な制御機能を必要とせず、インバーター制御を望まない場合はテラルTWS型が適しています。モーターが常に一定回転で運転するため水圧が安定し、構造がシンプルで突発的な高額修理のリスクが少ない点がメリットです。

◉ インバーター式を選ぶ場合

一方、将来的に制御基板の更新費用やメンテナンスを理解したうえで、省エネを重視したい場合は川本ポンプ(UF3形)が適しています。使用量に応じて回転数を自動調整し、電気代を抑えながら必要な水量を確保できるため、長期的な運用コストを意識する家庭に向いています。

◉ まとめ

- インバーター制御を望まない → テラルTWS型

- 将来的に制御基板の更新費用を理解した上で省エネを重視したい → 川本ポンプ(UF3形)

④ まとめ

このように「①全体方針 → ②方式 → ③家庭での現実的な選び方」という順番で整理していくと、最適な機種が判断しやすくなります。

🟩 2. まとめ

深井戸用水中ポンプの選定では、井戸水位の変動、揚程、給水条件、将来の使用計画など、現場全体を踏まえた判断が欠かせません。テラルTWS型(定圧給水式)はモーターを一定回転で運転し吐出圧を保つため、複数の蛇口を同時に使う場合でも水圧が揺らぎにくく、水の勢いを重視する場面で安定した性能を発揮します。ただし、少量使用でも常に全回転で運転するため、省エネ性では劣ります。

川本UF3形(インバーター式)は使用水量に応じて回転数を自動調整する制御方式により、省エネ性と静音性に優れ、条件が変化する現場にも適応できます。例えば、一般家庭なら年間で約2,900円、小規模農家なら夏季3か月で約2,900円程度の電気代を削減できる試算があり、使用量が多いほど節約効果が高まります。 ただし、制御基板が高価で、故障時の交換コストには注意が必要です。また、少量使用時には回転数を落とすため、水の勢いが弱く感じられることもあります。

どちらの方式も一長一短があり、水圧の強さ、省エネ性、柔軟な対応力とコスト面のバランスを総合的に考え、施工業者と現場条件や今後の使用状況を十分に確認したうえで、据付環境に適した機種を選ぶことが、長期にわたり安定した給水を確保する鍵となります。

🟩 3. さいごに

深井戸水中ポンプの選定は、単純に「勢いを取るか、省エネを取るか」という二択で済ませられる問題ではありません。井戸は長期的な使用の中で必ず水位が変動し、季節や降水量、使用量の増減によっても条件は変わっていきます。たとえ設置当初は十分な水が得られていても、数年後には水位が低下して吐水が不安定になることは珍しくありません。そのため、据付環境・水位・使用量のバランスを見極め、余裕を持った能力を持つ機種を現場条件に合わせて選ぶことが、長期間にわたって安定した給水を維持するために不可欠です。

また、ポンプは「水が出ているから問題ない」と考えて放置すると、圧力スイッチやタンク、モーターなどに過剰な負荷がかかり、突発的な故障や修理費用の増加を招きかねません。日常の使用状況や井戸周辺の環境変化を意識しながら、必要に応じて点検・更新を検討することが、最終的にはコストを抑え、設備を長持ちさせる最善の方法です。

現場に適した機種を選び、使用状況に合わせた適切な管理を行うことこそが、深井戸水中ポンプを長く、安心して使い続けるための最も重要なポイントです。

🟦 参考資料

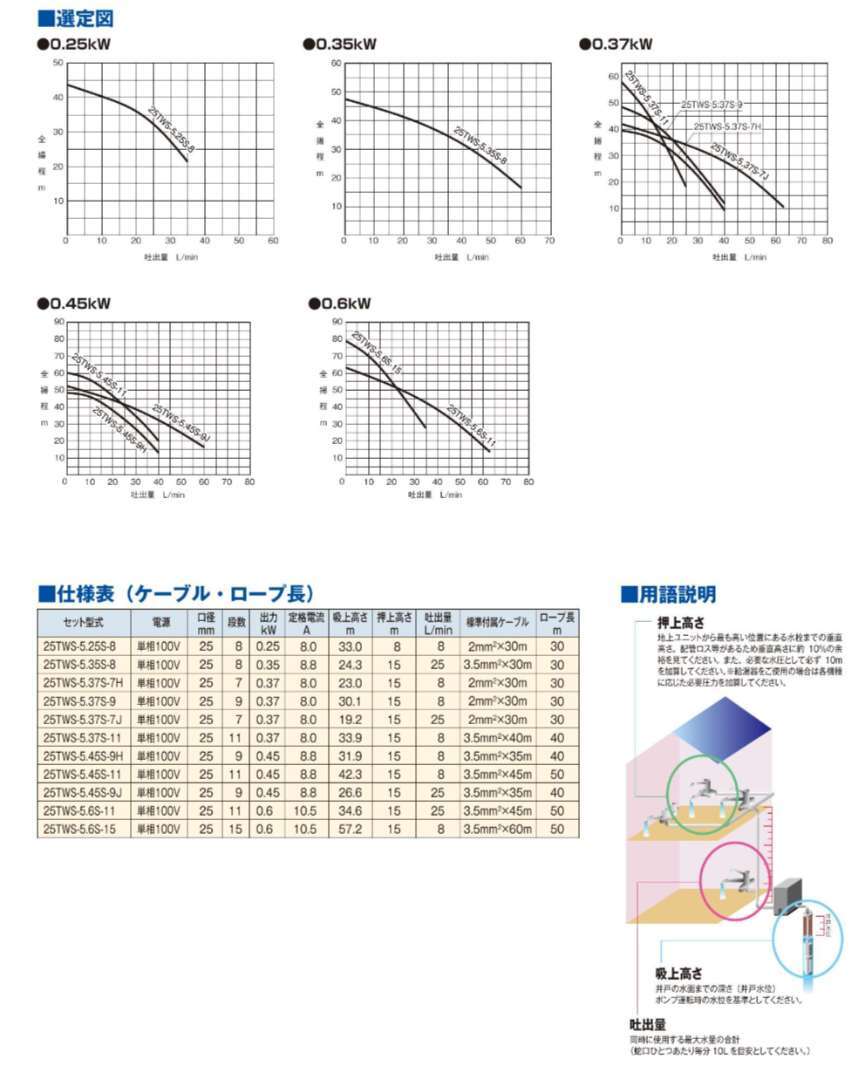

◾ 性能曲線

◾ 梱包物の紹介

①地上ユニット部(水中ポンプの制御装置一式)

②水中ポンプ(付属品含む)

右上から

・水中ポンプ(電源コード含む)

・水中ポンプ吊り下げ用ロープ

右下から

・井戸蓋

・揚水管固定バンド

🟩 4. 関連記事

🟦 次の記事

→ 1台のポンプが浅井戸にも、深井戸にも対応できることを解説します。

🟦 よく読まれている記事

◾ 浄水器・除菌器のよくある質問

◾ 砂こし器関連

◾ 砂こし器の設置事例

⬛ お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

◾ 電話

- 📞 固定:043-331-2039

- 📱 携帯:090-5492-8174

- 受付 8:30~18:00、日祝除く

- 定休日:日曜・祝日・GW・お盆・年末年始

◾ LINE

- 公式 ID:@shiraikk https://lin.ee/HmD0Mbt9

- 担当者 ID:@shirai.kogyo https://line.me/ti/p/Za_X2Vt1vB

🌐 ホームページお問い合わせフォーム