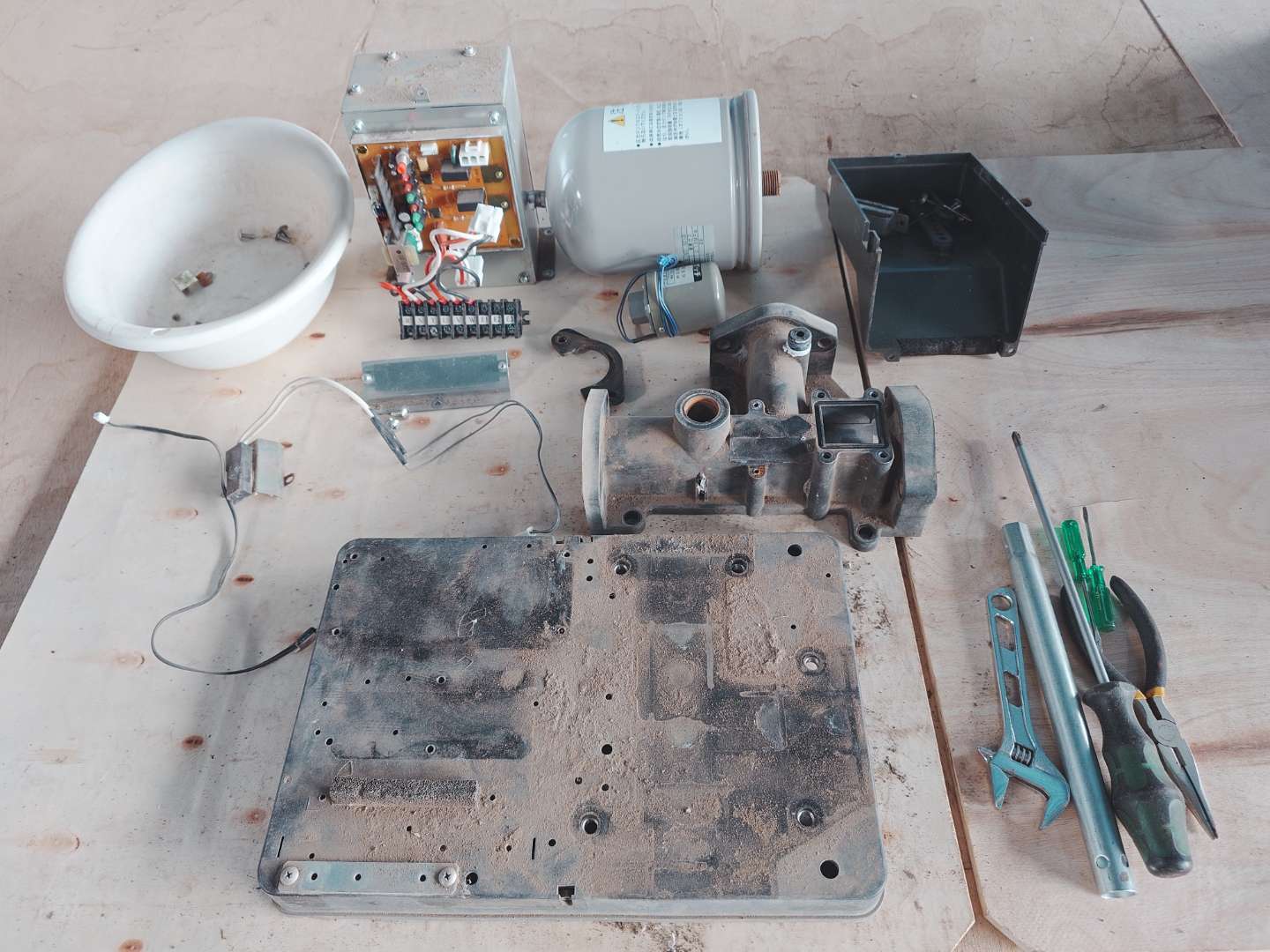

↑分解状況(地上ユニット部)

千葉県成田市・羽根車詰まりで揚水不可となった深井戸水中ポンプ|オーバーホール清掃事例

📌 この記事の概要

- 設置場所|千葉県成田市

- 機器の状態|ブレーカーが落ちて、水が出ない。

- 仕様用途| 井戸水(生活用水・飲料水・雑用水)

- 種類/型式| テラル(TERAL)・深井戸用水中ポンプ/25TWS-5.6-11

- 電源/出力| 三相200V/600W

- 使用年数|4年6ケ月

はじめに

深井戸用水中ポンプは、家庭用・農業用・小規模施設用の揚水設備として幅広く利用されています。

なかでも テラル(TERAL)製「25TWS-5.6-11(三相200V・600Wクラス)」 は、安定した吐出性能と耐久性を兼ね備え、実務現場で数多く採用されている代表的なモデルです。

しかし、設置環境や水質条件によっては、羽根車部の通水路が水垢や鉄錆で詰まり、揚水不良を起こすケースがあります。使用年数が浅くても、突然水が出なくなるケースがあります。

今回は、設置からわずか4年6ケ月で揚水不能に至った事例を取り上げ、羽根車の分解清掃を中心としたオーバーホール手順と、その結果得られた知見を詳しく解説します。

🟩 深井戸水中ポンプの羽根車と詰まりリスクと実態

深井戸水中ポンプの心臓部ともいえる 羽根車(インペラ) は、モーターの回転エネルギーを効率的に水へ伝達し、地下から地上へ揚水する重要な役割を担っています。

羽根車は渦を巻いたような形状で複数段に積層されており、その 段数(枚数) と 通水路の幅 がポンプの基本性能――すなわち「圧力型(高圧型)」か「大水量型」かを決定づけます。

◼️ 高圧型(ハイプレス仕様)

- 羽根車の段数が多く、通水路が狭いため 高い揚程(吐出圧力) を実現できる。

- しかし、その構造上わずかな水垢・鉄錆・マンガン沈着でも目詰まりを起こしやすく、 揚水不能トラブルのリスクが高い。

◼️ 大水量型(ハイフロー仕様)

- 羽根車の段数が少なく、通水路が広いため 詰まりにくく安定した揚水が可能。

- 同じ使用条件でも高圧型に比べ、不具合の発生率は低い傾向がある。

◼️ 水質条件による影響

井戸水の性質は地域や環境によって大きく異なり、特に 鉄分・マンガン・水垢 を多く含む水質では羽根車の細い通水路に沈着物が蓄積しやすくなります。

その結果、

- 「モーターは正常に回転しているのに水が出ない」

- 「使用年数が浅いのに揚水不良が発生する」

といったトラブルが突発的に起こることがあります。

特に 高圧型ポンプは構造上の特性から詰まりリスクが高く、水質条件に大きく左右されるため、定期的な点検・清掃やオーバーホールが不可欠です。

🟩 オーバーホールを行う目的

今回のオーバーホールは単なる修理ではなく、 将来的な再利用と設備の長期安定運用 を目的としています。

- 同様の症状が再発した場合でも、仮設用ポンプとして再稼働できる状態を確保する。

- 羽根車・モーター・制御部を分解点検し、清掃と健全性の確認を行う。

- 修理対応にとどまらず、 中長期的なリスク管理・予備機材としての備え に大きな意義がある。

🟩 具体的なオーバーホールの内容

① 地上部ユニット部の分解・清掃・点検・試運転調整

- ユニットを構成する部品をすべて取り外し、水洗いを含む徹底的な清掃を実施。砂やスケールの付着を除去。

- ポンプの起動・停止に関わる各種制御部品(圧力スイッチ、フロースイッチ、圧力タンク)の動作点検。

- 制御基板に接続される電線コネクターを取り外し、接点部の腐食を除去して通電状態を安定化。

- 各部のパッキン類を新品に交換し、気密性・水密性を確保。

② 水中ポンプ部の分解・清掃・点検・調整試運転

- 井戸内に設置される水中モーター部と羽根車部を順に分解し、摩耗や損傷を点検。

- 羽根車と周辺部品をすべて水洗い清掃し、水垢や鉄分による堆積物を除去。

- 組み付け過程で各部の状態を再点検し、必要に応じて調整を実施。

- 再組立後、実際に揚水試験を行い、性能(吐水量・揚程・圧力応答)の確認と最終調整を実施。

🟩 対象となったポンプの特徴

① 水中ポンプの構造と固着の注意点

水中ポンプは、モーター部と羽根車部に分かれており、両者が連結棒で結合することでモーターの回転が羽根車に伝わり、水を汲み上げる仕組みになっています。

予防策(メリット)

- 定期的に運転することで固着防止につながる

- 使用間隔をあけすぎないことで寿命を延ばせる

注意点(デメリット)

- 長期間使用しないと、水垢が原因で羽根車が固着することがある

- 水質によっては固着が起きやすく、再始動できない場合もある

② 吐出量一定式ポンプの特性

今回のポンプは「吐出量一定式」であり、インバーター制御式のようにモーター回転数を可変制御するものではありません。常に一定回転で水を汲み上げるのが特徴です。

仕組み

- インバーター式と異なり、モーターの回転数を基板で制御しない

- 常に一定回転で水を汲み上げる

メリット

- 構造がシンプルで制御系統の故障リスクが少ない

- 一定した吐水量で安定した給水が可能

デメリット

- 蛇口の開閉に応じて自動で回転数を調整できない

- 吐水圧や吐水量が需要に応じて変化しないため、省エネ性は劣る

まとめと注意点

水中ポンプは安定した給水が可能ですが、長期間使用しないと羽根車が固着するリスクがあるため、定期的に運転することが望ましいです。また、吐出量一定式ポンプは安定運転が可能ですが、使用状況に応じた省エネ制御はできません。

そのため、定期的な運転で固着を防ぐこと、ポンプの使用目的に合わせて吐出量一定式とインバーター式を選択することが、長期的に安心してご使用いただくためのポイントとなります。

🟩 地上ユニット部の大まかな作業の流れ

‐初期工程から主要部品への点検整備へ‐

地上ユニット部は井戸ポンプ全体の制御を担う重要な部分です。

ここでは、作業写真 を交えながら、分解清掃から主要部品の点検・整備までの流れを詳しくご紹介します。

◼️ ① 初期工程

- 作業前写真

- 台座から構成部品を取り外します。

- 構成部品の水洗い清掃(通水路・台座・各種フランジ部など)

工程の手順

- まず、台座に取り付けられている 電気部品・制御基板・アキュームレーター・各種周辺部品を順に取り外します。

- 取り外した部品は水洗いやエアブローによる 清掃 を行い、必要箇所には グリスアップや注油 を実施。さらに、経年劣化しやすい パッキン類を新品に交換 し、確実な気密性・水密性を確保します。この初期工程を終えた後、主要部品の点検・整備へと作業を進めていきます。

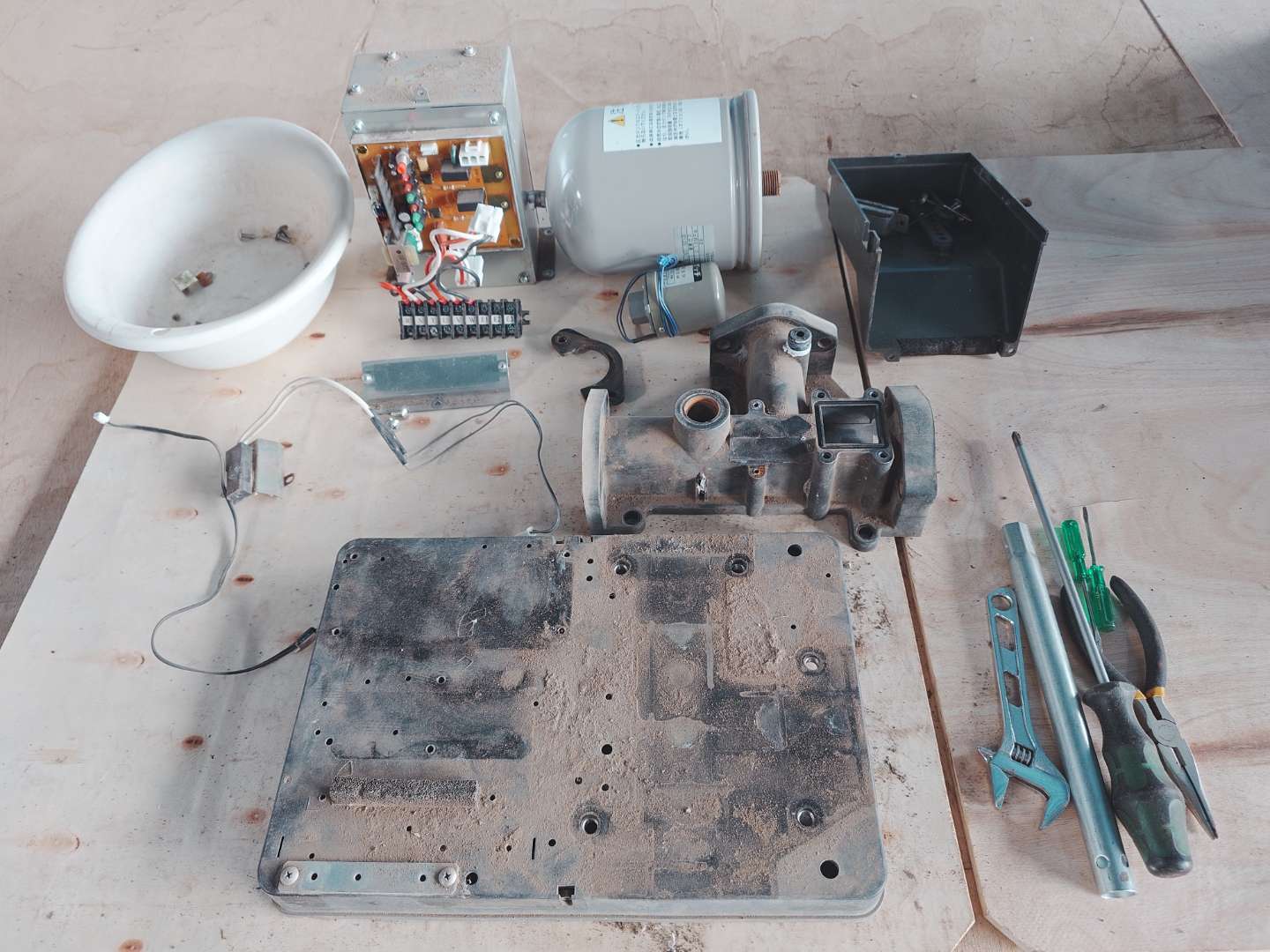

◼️ ② 主要部品の点検・整備

- 各種部品の点検

- 構成部品の組付け

代表的な作業

代表的な作業

井戸ポンプは複数の部品が連動して動作しており、それぞれの状態を確認することが安定運転のカギになります。ここでは代表的な点検作業をご紹介します。

- 圧力スイッチ・フロースイッチの点検

ポンプのON・OFFを指令する重要な部品です。

・分解清掃を行い、設定部の錆を除去

・ON/OFFの切り替えが正常に行われるか動作点検

・錆の除去が難しい場合や動作が不安定な場合は交換

※今回は接点部に焦げ付きはなく、バネの動きも良好で大きな劣化もなかったため、交換不要と判断しました。

- 制御基板の点検

ポンプの運転を管理する制御基板も重要な確認ポイントです。

・焼き付きや損傷がないか確認

・ほこりや汚れを除去

・各コネクターを外し、錆や接点不良がないか点検

・清掃後、部品を再組立し絶縁抵抗測定を実施

適正値であることを確認し、試運転へ進みます。

- 揚水試験

点検の最終工程として、実際に水を循環させて運転状況を確認します。

・水槽の水を吸い上げ、再び水槽へ戻す動作を繰り返す

・機械内部の汚れを除去

・モーター音や吐出水の状態を確認

・ポンプの起動・停止が正常か確認

・接続部からの水漏れがないか確認

問題がなければ点検作業は完了です。

◼️ 点検工程のまとめ|点検でわかることと限界

井戸ポンプは電気系統・制御部品・機械部品が一体となって動作しており、どれか一つでも不具合が出れば全体に影響します。

・点検ではスイッチ・基板・揚水動作を一連の流れで確認できる

・故障の早期発見や原因切り分けに役立つ

・ただし分解点検=撤去を伴い、交換工事と同等の費用がかかる

そのため、現実的には 「水が出なくなるまで使い切り、必要になった時点で交換する」 という考え方が妥当です。

一方で、異音や異臭などのサインを放置すると急な停止や漏電リスクがあるため、兆候が出た時点で早めに相談することが重要です。

◾ よくある故障のサイン

井戸ポンプの寿命が近づくと、次のような症状が現れやすくなります。

・運転中に「ガラガラ」「キーキー」といった異音がする

・本体や配管から大きな振動が伝わる

・水圧が下がる、水の出が不安定になる

・電源が落ちる・ブレーカーが頻繁に作動する

・基板や電装部品から焦げたような臭いがする

・ポンプの起動・停止が不規則になる

こうしたサインを放置すると、突然の停止や漏電につながる危険があります。

「おかしい」と思った段階で相談することが、結果的に費用もリスクも最小限に抑えるポイントです。

🟩 交換工事にかかる一般的な流れ

井戸ポンプの交換は、現場確認から撤去・据え付け・試運転まで一連の工程を踏んで行われます。

・現地確認:井戸の深さ・配管・電源環境を調査し、工法と必要部材を決定

・既設ポンプの撤去:古いポンプを外し、配管や電気接続部を整備

・新規ポンプの据え付け:メーカー仕様に基づいて設置、配管・電気配線を接続

・試運転・調整:水圧・水量・漏電の有無をチェック

・完了報告:施工内容を説明し、今後の使用上の注意を伝達

◾ 所要時間と作業環境の影響

一般的には 半日程度〜午後には完了するケースが多いですが、作業環境次第で大きく変動します。

特に揚水管の撤去は時間と労力がかかる工程です。

- 揚水管は1本4mを連結して使用

- 末端には約1mのポンプ(単相100V・600W)が接続

- 屋根や建屋で覆われていると、引き抜き作業に時間がかかる

◾ 時間や費用に影響する主な要因

- 狭小スペースで搬入・搬出がしにくい

- 揚水管をまっすぐ引き抜けない

- 重量のある大型ポンプを使用

- 地中配管の切り回しが必要

これらの条件が重なると、工期延長や費用増加につながります。

◾ 交換判断のまとめ|サインが出たら迷わず交換を検討

井戸ポンプは、日常的にはあまり意識されない設備ですが、生活や業務に欠かせない重要な役割を担っています。

そのため「水が出なくなったらどうしよう」と不安に感じる方も多いですが、実際には 使える間は使い切るのがもっとも合理的 です。

ただし、次のようなサインが出たら注意が必要です。

- 異音・異臭・振動などの変化

- 水圧や水量の不安定化

- 電源が落ちる、ブレーカーが頻繁に作動する

これらを放置すると、突然の停止や漏電といった深刻なトラブルに発展する恐れがあります。

違和感を覚えた時点で迷わず専門業者に相談することが、最終的に時間と費用を無駄にしないもっとも確実な方法です。

🟩 水中ポンプ部の大まかな作業の流れ

水中ポンプのオーバーホールでは、内部に水垢や砂、錆が堆積しているケースが多いため、分解清掃を丁寧に行うことが重要です。ポンプは高精度な部品が組み合わさって動作しているため、順序を誤ると破損や再組付け不良につながります。

まず、羽根車部を固定している金具を取り外し、羽根車部(外装部と羽根車)を1段ずつ慎重に分解します。続いて、ストレーナや軸部を取り外し、モーター部を完全に切り離していきます。

その後、各部品ごとに点検や清掃を行い、必要に応じてパッキン部へのグリスアップや軸部への潤滑剤塗布を実施します。これにより再使用時の摩耗や劣化を抑えることができます。問題がなければ、取り外した部品を正確に組み付け直し、揚水試験を行って仕上げます。

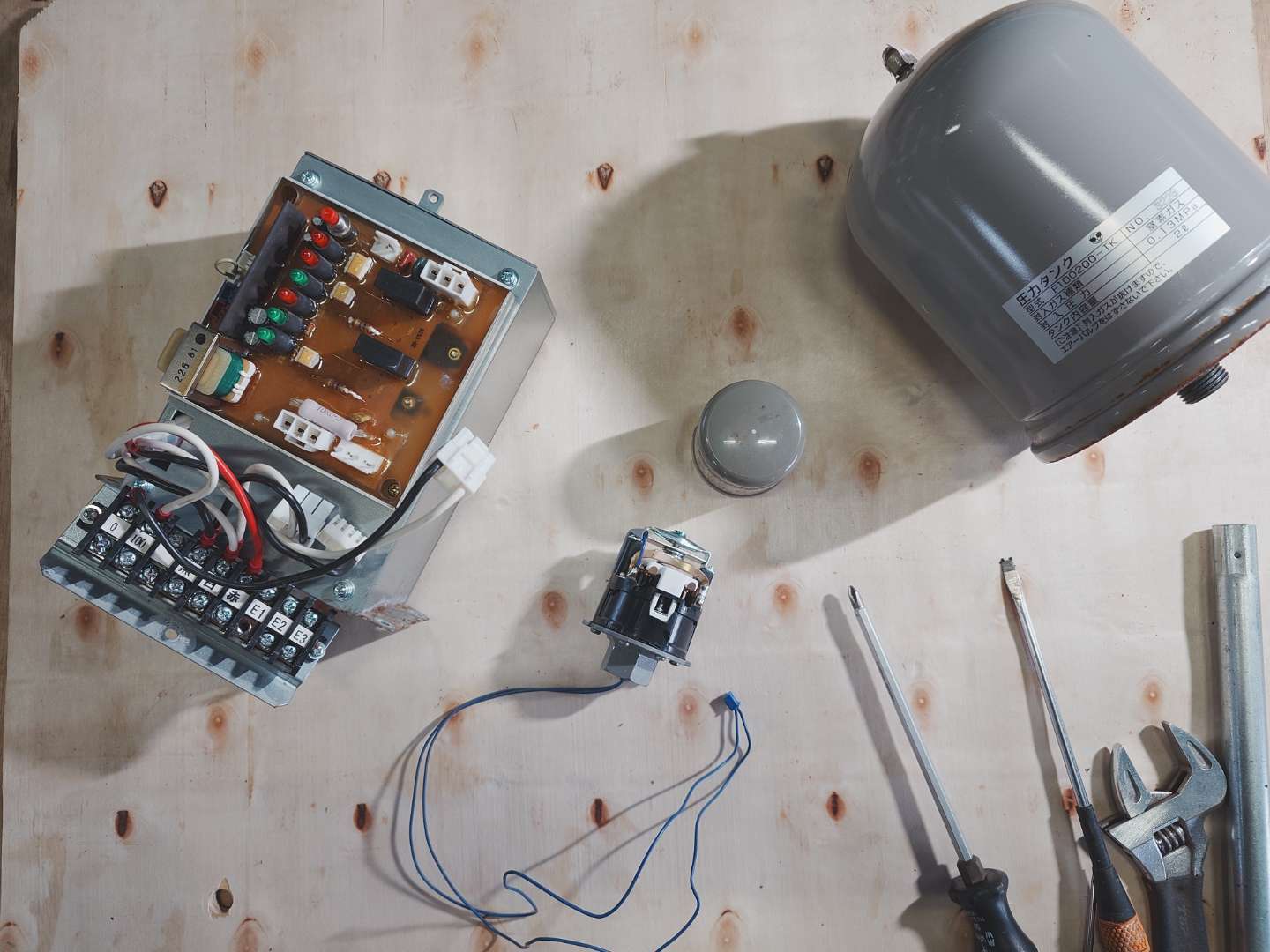

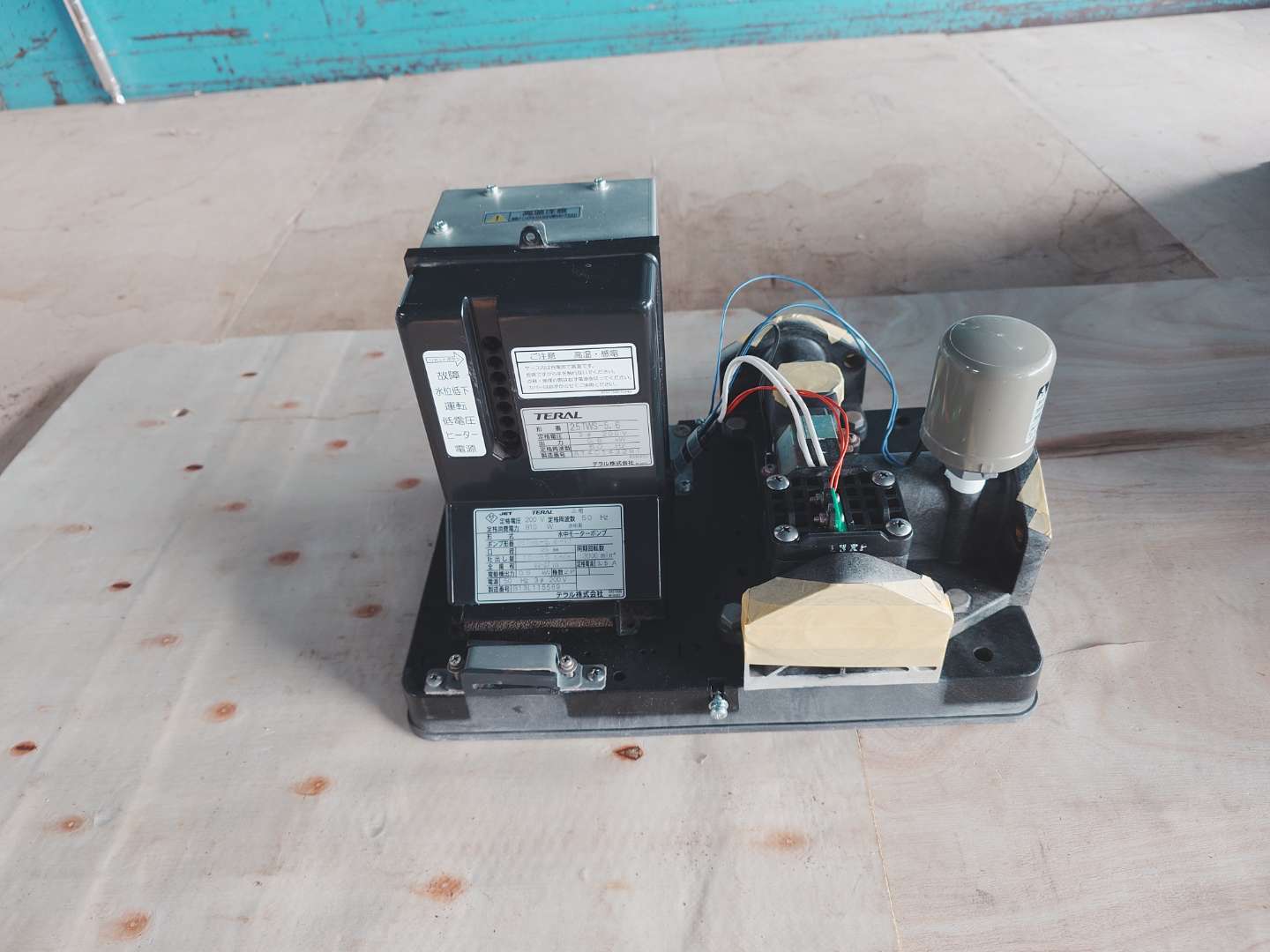

■ 作業写真の紹介

今回のオーバーホール作業を、写真とともに工程順(①~④)にご紹介します。実際の分解・清掃・組立・試運転までの流れをご覧いただければ、作業のイメージを持っていただきやすいと思います。

↓① 作業前の外観確認

- 設置状態や外観の劣化・腐食の有無をチェックします。

↓② 分解点検中

- 羽根車および外装部を、モーター部・軸部から慎重に取り外していきます。

↓③ 清掃・整備後の部品再組付け

- 各部品を清掃・整備したあと、正確な位置に組み付け直します。

↓④ 揚水試験による動作確認

- ポンプを稼働させ、水の吸い上げ・吐出状況やモーター音などを確認します。

■ 作業写真から読み取れる重要なポイント

- 分解整備は丁寧さが重要

羽根車や軸部は細かい部品が多いため、破損や組み付け不良を防ぐには一つひとつの工程を慎重に行う必要があります。

- 清掃と部品再生で性能を維持

水垢や汚れを除去し、パッキンや潤滑部分を整備することで、ポンプの性能を新品に近い状態へ回復させることができます。

- 試運転が最終チェック

揚水試験で異常がなければ、清掃・整備が正しく行われた証拠となります。逆にここで異常があれば再調整を行い、万全な状態で納品します。

■ オーバーホールのメリット

井戸ポンプは故障や不具合が出た場合、「新品交換」と「オーバーホール(分解整備)」のどちらかで対応するのが一般的です。交換は確実ですが費用が高くつくケースもあり、状況によってはオーバーホールが有効な選択肢となります。

オーバーホールの主なメリット

- 費用を抑えられる場合がある

新品交換に比べて、消耗部品や清掃で対応できる場合は費用を軽減できます。

- ポンプの延命につながる

内部の汚れ除去や部品再整備によって性能が回復し、引き続き使用できるようになります。

- 現場環境を活かせる

井戸の掘削条件や設置状況によっては新品交換が大掛かりになる場合もありますが、オーバーホールなら既存設備を活かしつつ整備できます。

- 緊急時の応急対応として有効

すぐに新品を手配できない場合や、短期間だけでも稼働させたい場合に有効な選択肢となります。

■ オーバーホール作業を通じて得られる知見

オーバーホールは「新品交換よりも安価に済む可能性がある」「短期間で再稼働できる」などのメリットがある一方、ポンプ全体の寿命を根本から延ばすものではありません。

そのため、「延命処置」としての位置づけ が基本となり、使用環境やポンプの劣化状態を見極めて選択することが大切です。

🟩 オーバーホールと交換の判断基準

井戸ポンプの不具合対応は「オーバーホール」と「新品交換」の2つが基本です。

どちらを選ぶべきかは、劣化の程度・現場環境・費用感によって変わります。

■ 🔧 オーバーホールを選ぶべきケース

- 使用年数が比較的浅い(例:5年程度以内)

- 部品交換や清掃で性能回復が見込める

- ポンプの外装やモーターがまだ健全

- 新品の手配や交換工事がすぐにできない(応急対応が必要)

- 設置環境上、大掛かりな交換作業を避けたい

■ 🆕 新品交換を選ぶべきケース

- 使用年数が長く(10年以上)、複数部品に劣化が見られる

- モーター部や基板の損傷が大きく、修理しても信頼性が低い

- オーバーホール費用と交換費用が大差ない場合

- 設置環境や井戸条件により、長期安定稼働を重視したい

- 過去に複数回オーバーホールを行っている

■ 📝 オーバーホールのまとめ|延命か交換かの判断基準

現場状況や費用感を踏まえて選択することが重要です。

迷った際は「今後どれくらいの期間使用したいか」を基準に考えると判断しやすいでしょう。

- オーバーホール=延命処置・応急対応として有効

- 交換=長期使用を見据えた根本解決

🟩 オーバーホールした井戸ポンプの情報

- メーカー:テラル(TERAL)

- シリーズ名:深井戸用水中ポンプ TWS型

- 型式:25TWS-5.6-11

- 出力:600W

- 動力電源:三相200V

- その他:定圧給水式

- 使用年数:4年6ケ月

👉 使用年数4年6ケ月でのオーバーホールは比較的早い段階ですが、水質や使用頻度によっては内部に汚れや劣化が進む場合があり、早めの整備が有効となります。

■ 交換した消耗部品

ポンプ内部は常に水に触れているため、金属やゴムの部品は劣化しやすいのが特徴です。今回は以下を交換しました。

- 各種パッキン(シール性維持のため)

- 各種ボルト(腐食・固着防止のため新品に更新)

■ 接点部の清掃・調整を行った部品

電気的なON/OFFを担う部品は、汚れや劣化があると誤作動の原因になります。今回は以下を清掃・調整しました。

- 圧力スイッチ(ポンプの起動・停止を制御)

- フロースイッチ(水流を感知してポンプを制御)

🟩 まとめ

今回ご紹介したように、深井戸水中ポンプは羽根車に水垢や鉄分が付着すると、使用年数が浅くても揚水不能になるケースがあります。

- 高圧型のポンプは特に詰まりやすく、定期的な点検や清掃が重要

- オーバーホールにより、羽根車清掃や部品交換で性能を回復できる

- ただし長期的には交換が根本解決となるため、状況に応じた判断が必要

🟩 さいごに

井戸ポンプは普段意識されにくい設備ですが、生活や業務に直結する大切な機器です。

「水が出ない」「音がする」「圧力が弱い」などの症状が出始めた段階で早めにご相談いただくことで、急な停止や高額修理を避けることができます。

井戸ポンプや漏水調査に関するお困りごとがありましたら、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。

■ お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ

■ 電話

- 📞 固定 : 043-331-2039

- 📱 携帯 : 090-5492-8174

- 受付時間 : 8:30~18:00(日曜・祝日除く)

- 定休日 : 日曜・祝日・GW・お盆・年末年始

🟩 LINE

- 公 式 ID : @shiraikk https://lin.ee/HmD0Mbt9

- 担当者 ID : @shirai.kogyo https://line.me/ti/p/Za_X2Vt1vB

🌐 お問い合わせフォーム