深井戸ジェットポンプの故障前兆とメンテナンス注意点|イワヤポンプ事例で解説

📌 この記事の概要

- 設置場所|千葉県印旛郡酒々井町

- 用途|井戸水(業務用:生活用水・飲料水・雑用水)

- 種類 / 型式|イワヤポンプ・深井戸用ジェットポンプ/JPS-4051F-50

- 電源 / 出力|単相100V・400W

- 使用年数|12年

はじめに

深井戸用ジェットポンプは、家庭や施設で安定した水を供給する重要な設備ですが、長期間の使用や環境によって故障が発生しやすくなります。突然の「水が出ない」トラブルは生活や業務に大きな支障をもたらすため、早期の原因把握と対策が不可欠です。

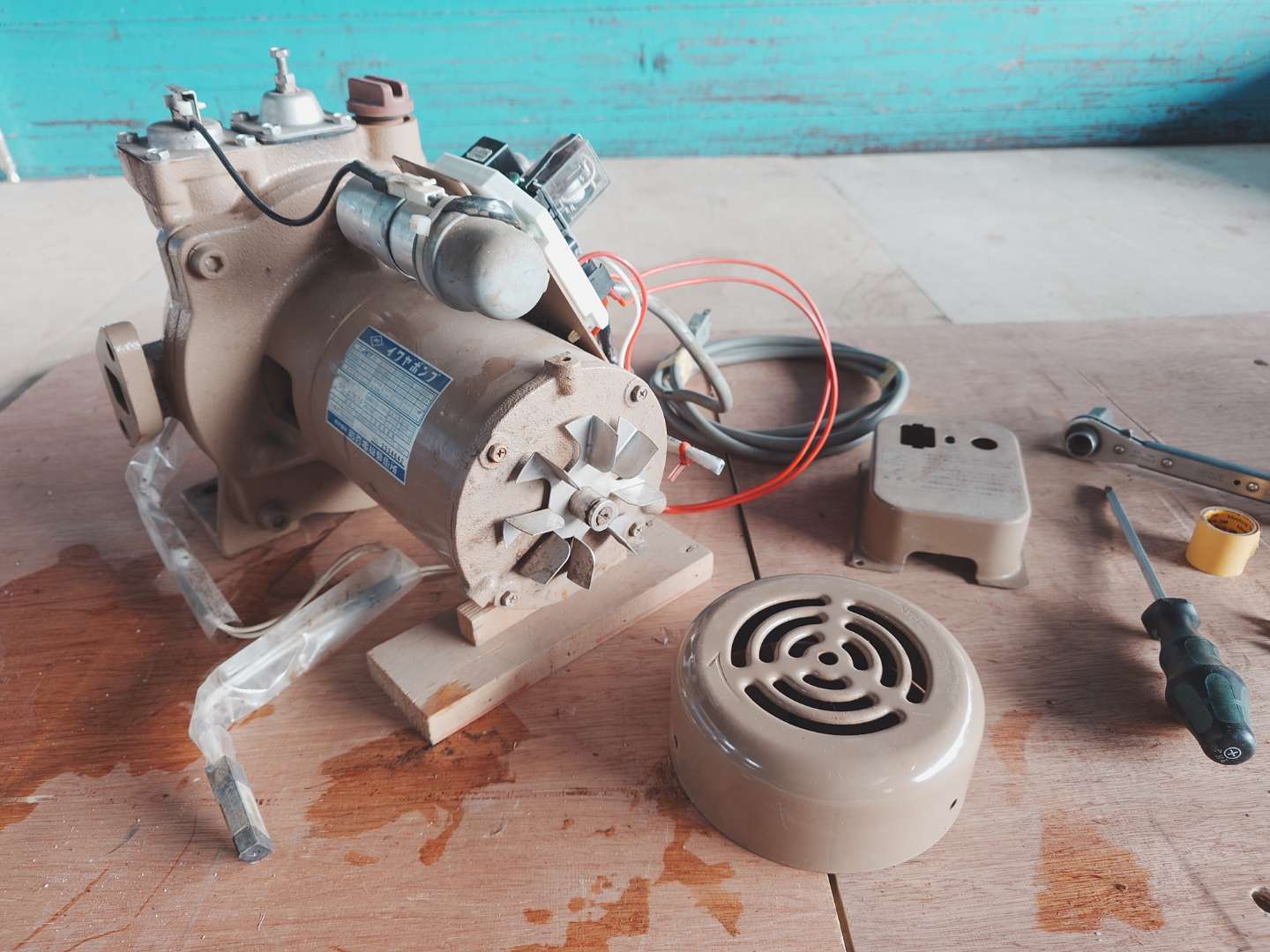

今回取り上げるのは、**自社倉庫で12年以上使用していたイワヤ製の深井戸用ジェットポンプ(JPS-4051F-50)**です。

このポンプは、工事車両の洗車・トイレ・手洗い場・飲料水・その他業務用途で利用しており、生活用水と業務用水を兼ねて稼働していました。長年の使用により羽根車やベアリングなどの内部部品には相応の劣化が見られましたが、本体からの水漏れや大きな異音はなく、臨時利用や試運転ならば稼働可能な状態でした。

そこで今回は、この中古ポンプを実際にオーバーホールし、劣化の実態と故障の原因を詳しく検証しました。

本記事では、イワヤポンプ製「JPS-4051F-50」を例に、以下のポイントをわかりやすく解説します。

- ジェットポンプの基本構造と役割

- 故障の主な原因とメカニズム

- 故障前に現れる前兆サインの具体例

- 故障を防ぐための日常メンテナンス方法

➤ 突然の故障で慌てる前に、日頃からの点検と早期対処でジェットポンプを長持ちさせましょう。

◆ もくじ

はじめに

① 例として取り上げるポンプの情報

② ジェットポンプとは?基本構造と役割をわかりやすく解説

③ イワヤ製深井戸用ジェットポンプの特徴と主要部品

- ポンプの構成部品とそれぞれの役割

- ポンプに備わる保護装置の種類と働き

- ポンプの起動・停止メカニズムの仕組み

④ ジェットポンプの故障原因と対策ガイド

- 電装部品(圧力スイッチやパワーリレー)のトラブルと対応方法

- 圧力タンクの役割・故障サインと交換時期の見極め方

- 制御基板の故障サインと修理・交換のポイント

- 羽根車の摩耗や詰まりによるトラブル対処法

- モーターの劣化症状と長持ちさせるためのメンテナンス

⑤ まとめ

⑥ さいごに

⬛ ① 例として取り上げるポンプの情報

今回の記事では、千葉県の市川市、船橋市、松戸市などを中心に多くのご家庭で利用されている、イワヤポンプ(岩谷電機製作所)製の深井戸用ジェットポンプを例に解説します。

このポンプは、浅井戸用ポンプと深井戸用水中ポンプの中間に位置し、効率よく水を汲み上げる能力を持っています。浅井戸で揚水できない水位の水を汲み上げることが可能で、幅広い用途に適しています。運転水位が15メートル前後のときに、安定した水量と水圧を得られるため、日常生活に必要な水の安定供給が期待できます。

- ✅ ポンプの種類 : 深井戸用ジェットポンプ

- ✅ メーカー : イワヤポンプ(岩谷電機製作所)

- ✅ 機種 : JPS-4051F-50

- ✅ 出力 : 400W

- ✅ 電源 : 単相100V

⬛ ② ジェットポンプとは?深井戸用ポンプの仕組みと特徴

ジェットポンプは、深井戸用ポンプに分類される井戸ポンプです。

「地上に設けたモーター」、「水中に設けたジェット部品」、「2本1組の揚水管」を使って真空状態を作り出すことで水を汲み上げます。大きな特徴は水を汲み上げるための揚水管が2本1組で接続され、揚水管の末端部にはジェット部品が取り付けられることです。

また浅井戸ポンプと同様に真空を作り出して水を汲み上げるため、運転前に呼び水が必要となります。浅井戸ポンプとの大きな違いは、全ての揚水管の中を水で満たす必要があることと、ジェット部品が必要であることです。

水を汲み上げる能力は、浅井戸用ポンプと深井戸用水中ポンプの中間に位置しているポンプであり、浅井戸用ポンプでは汲み上げることが出来ない8mを超える深い位置の水を汲み上げることが出来ます。しかし水中ポンプの様に深い水位の水を汲み上げることは出来ません。

ジェットポンプはジェット部から吸い込んだ水を汲み上げるために、揚水管の1本は水を汲み上げる吸い込み管として設け、残りの1本は吸い込んだ水に圧力を掛ける圧送管として設けます。浅井戸ポンプやジェットポンプの様に地上にモーターを設けたポンプの場合、8mを超える深い位置にある水を揚水管1本1組の接続では汲み上げることはできません。それを可能にするためにジェットポンプでは、吸い込んだ水に力を加えるための管を専用管(圧送管)として設け、さらに揚水管の末端部にジェット部品を設けます。

井戸ポンプの能力が活かされる水の水位は、浅井戸用ポンプは4m以内、ジェットポンプは15m以内です。この水位でポンプが運転できれば普段使用には差し支えない位の水量が確保できます。管材費を抑えられ、コストパフォーマンスが良くなります。

水中ポンプは水を汲み上げる位置に応じた機種が出力毎に設けられているため、水位に合わせた機種を選ぶことで対応が出来ます。そのため、性能が活かされる水位はポンプ毎に異なります。

↑イワヤポンプ製のジェットポンプが実際に水を汲み上げている状況写真です。

↑中央の銅製の部品がジェット部品です。ジェット部品には2本の揚水管(圧送管と吸い込み管)が接続されます。

向かって左側が「圧送管」です。その右隣が「吸い込み管」です。

⬛ ③ ジェットポンプの紹介

◾(1)構成部品とその役割

ここでは5つの主要部品を役割と共にご紹介いたします。

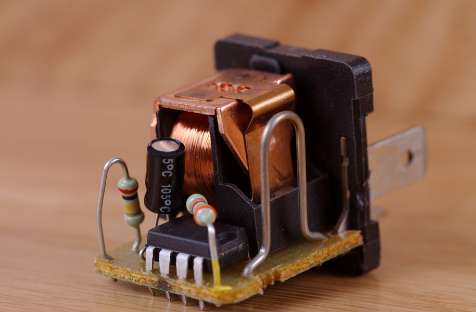

ア)ポンプを制御する「制御基板」

おもな役割

- 電源から入った電気を電装部品に受け渡し、動作を制御する

- モーターを起動・停止するなどのポンプ全般の動作を制御する

- 各保護装置からの信号を元に保護機能を作動させる

注意点

- ポンプが頻繫に起動と停止を繰り返すことで、制御基板の焼き付け故障に繋がる。

- ナメクジなどの虫が混入することで故障に繋がるため、ポンプ廻りに草花や植栽を設けずに風通しを良くすることが大切です。

イ)水を汲み上げる「羽根車(インペラ)」と「その外装部」

おもな役割

- 羽根車は外装部に覆われる様に設けられ、その中は水で満たされている。

- モーターの回転力を回転軸を介して受け取り、連動する様に回転し真空状態を作り出す。そして、井戸から水を汲み上げて水道管を介して水を供給する。

補足説明

- モーターの回転力が羽根車に正確に伝わり、ポンプの性能が最大限に発揮できる様にするために、回転軸にはベアリングという部品が設けられています。

- ベアリング部品が劣化するとポンプが「動き始めるとき」、「動いている間」、「停止するとき」に大きな音を出す様になります。

- 羽根車の外装部内側に錆が付着してこぶの様に大きくなると、回転の妨げになったり、異音の原因になります。

- 音の大きさはポンプの故障に直結します。

ウ)羽根車を動かす「モータ」

おもな役割

- 圧力スイッチのスイッチが入ることでモーターは動き出す。

- 回転軸を介して羽根車と連結しているため、回転する力は羽根車に伝わって水を汲み上げることに使われる。

注意点

- モーターの回転力が羽根車に正確に伝わり、ポンプの性能が最大限に発揮できる様にするために、回転軸にはベアリングという部品が設けられています。

- ベアリング部品が劣化するとポンプが「動き始めるとき」、「動いている間」、「停止するとき」に大きな音を出す様になります。

- 未使用期間が長くなると羽根車が固着し、モーターは動くが羽根車が動かない状況になります。モーターの焼き付け故障を防ぐ為に定期的な使用を心掛けて下さい。

エ)モーターを自動で起動・停止を行うための「電装部品(圧力スイッチ、パワーリレー)」

おもな役割

- モーターの起動と停止の指令を出す電装部品。

- 水道管内の圧力によって接点が接触したり離れたりすることで、ポンプが起動と停止を行う。

注意点

- 接点部が焦げて通電不良を起こすと、ポンプが起動・停止を行えなくなる。

- ポンプが動かない、止まらない原因の大半は電装部品の故障です。

- 定期的に部品交換が必要な消耗部品です。

オ)水道管内の圧力を吸収する「圧力タンク」

おもな役割

- 蛇口が閉まり、ポンプが停止するまでの間の水道管内の圧力を吸収する役割を持つ。

- 圧力タンク内の窒素ガス不足やゴム切れにより、ポンプが起動停止を繰り返すことで電装部品の接点不良を引き起こすなど、不具合の起点になる部位である。

- 蛇口を開けてポンプが動くまでの間は、圧力タンクに蓄積された圧力を使い水が出されます。

注意点

- 圧力タンクの故障は、電装部品やモーターの故障に繋がります。

- 定期的に交換が必要な消耗部品です。

◾(2)ポンプに備わっている保護装置について

ここでは主要な保護装置を3つ紹介いたします。

ア)水切れをおこした場合の保護装置(フロースイッチ)

ジェットポンプにはフロースイッチという、水の流量を監視する部品が設けられています。これは、空運転(モーターが回転しているのに水が流れていない状態)によるモーターの焼き付き故障を防止するための重要な保護装置です。

- ✅ ポンプが作動している間に、汲み上げる水量が一定量を下回ると、フロースイッチが反応して自動的にモーターへの通電を遮断します。

- ✅ これにより、空運転によるモーターの過熱や焼き付きが防止され、ポンプの寿命を延ばすことができます。

イ)本体が過熱した場合の保護装置(温度ヒューズ・サーモスイッチ)

ジェットポンプ本体には、温度上昇を感知して自動的に通電を遮断する保護装置(温度ヒューズやサーモスイッチ)が備わっています。

- ✅ ポンプの作動中に本体温度が一定の安全基準を超えると、過熱を防ぐためにモーターの通電が強制的に切られます。

- ✅ この過熱は、電装部品の故障でポンプが正しく停止しない場合や、頻繁な起動と停止を繰り返す場合に特に発生しやすい。

- ✅ 過熱による故障や火災などの重大トラブルを防ぐための安全機能として非常に重要です。

ウ)過電流が生じた場合の保護装置(過電流保護)

ジェットポンプの制御基板には、モーターやその他の電装部品を保護するための過電流保護装置が搭載されています。この保護装置は、ポンプの起動時、運転中、停止時のいずれの段階でも、定格電流を超える異常な電流が流れた際に自動的に通電を遮断します。これにより、モーターの焼き付きや制御基板の損傷など、重大な故障を未然に防止し、ポンプの安全運転を維持します。

🟩 なぜ過電流保護装置が必要なのか?

深井戸ジェットポンプは長年使用するうちに、内部の羽根車やモーター部分に以下のような経年劣化や錆び、腐食が進行することがあります。

- 羽根車の回転不良:錆びや異物の付着で羽根車がスムーズに回らなくなり、モーターに負荷がかかる。

- モーターへの過負荷:回転が重くなることでモーターが過剰な電流を必要とし、通常の運転電流を超えてしまう。

➤ 最終的には、ポンプが壊れてしまう!

このような状態で無理に運転を続けると、モーターが過熱して焼き付いたり、制御基板の電子部品に大きなダメージを与え、修理費用が高額になるリスクが高まります。

🟩 過電流保護装置の働きとメリット

- 異常電流を即座に検知し、ポンプの運転を強制停止させることで故障を防ぎます。

- ポンプの故障による長期間の水不足や生活への支障を未然に回避できます。

- 修理・交換のコストを抑え、ポンプの寿命を延ばすことが可能です。

- 予期せぬ故障による緊急対応の手間を減らし、安心して日常生活を送ることができます。

🟩 まとめ

過電流保護装置は深井戸用ジェットポンプの重要な安全機能の一つです。経年劣化や錆びによる羽根車やモーターの回転不良を原因とする過電流を検知してポンプを緊急停止させ、モーターの焼き付きや制御基板の故障を防止します。

そのためにも、定期的な点検やメンテナンスを欠かさず行い、異常兆候を早期に発見することが重要です。早めの対策が、深井戸用ジェットポンプを長期間安定して使い続けるためのポイントとなります。

◾(3)ポンプが自動で起動・停止するときの流れ

ここではポンプが「起動するとき」と「停止するとき」の流れを分けてお伝え致します。

ア)ポンプの起動の流れ

✅ 機種 : イワヤポンプ JPS-4051F-50の場合

✅ 起動圧力 : 0.18MPa

- 蛇口を開ける

- 圧力タンクに貯えられた圧力によって一時的に給水される

- 水道管内の圧力が徐々に低下する

- 水道管内の圧力が0.18MPa以下になると、圧力スイッチの通電スイッチが入り、モーターが起動する

- モーターの回転により羽根車(インペラ)が動き、水を汲み上げる

- 蛇口から水が出始める(ポンプ起動後、水が勢い良く出るまでに若干のタイムラグがある)

イ)ポンプの停止の流れ

✅ 機種 : イワヤポンプ JPS-4051F-50の場合

✅ 停止圧力 : 0.24MPa

- 蛇口を閉める

- 水道管内の圧力が徐々に上昇する

- 水道管内の圧力が0.24MPaに達すると、圧力スイッチとパワーリレースイッチの通電スイッチが切れる

- モーターが停止し、羽根車の回転も停止する

- ポンプが止まった後も、水圧の変動を圧力タンクが吸収・貯蔵して、水道管内の安定した圧力を維持する

🟩 補足ポイント

- ✅ ポンプの起動・停止は水道管内の圧力変化に連動して自動的に制御されています。

- ✅ 圧力スイッチはポンプの安全運転と効率的な動作を支える重要な部品です。

- ✅ 圧力タンクが圧力を安定させることで、ポンプの起動・停止回数を抑え、寿命を延ばす役割も担います。

⬛ ④ ジェットポンプの故障の原因と対策

ここでは、ジェットポンプで故障しやすい部位を中心に、「故障の原因」と「故障への対策」をお伝えしたいと思います。

深井戸用ジェットポンプは多くの部品で構成されており、日々の使用で経年劣化や摩耗が進むと故障が発生しやすくなります。特に以下の部位は故障リスクが高いため、原因と対策をしっかり理解しておくことが重要です。早期発見と適切なメンテナンスで故障を防ぎ、ポンプの寿命を延ばしましょう。

ジェットポンプの故障しやすい部位

- ✅ ① 電装部品(圧力スイッチ・パワーリレー)

➔圧力の検知やモーターのON/OFFを制御。故障するとポンプの起動停止に影響。

- ✅ ② 圧力タンク

➔圧力を一定に保つ役割。タンクの劣化や空気圧不足は起動頻度増加や水圧不安定を招く。

- ✅ ③ 制御基板

➔ポンプ全体の動作を管理。過負荷や湿気、虫の侵入で故障リスクあり。

- ✅ ④ ベアリング

➔回転軸を支える部品。摩耗すると異音や振動の原因に。

- ✅ ⑤ 羽根車(インペラ)

➔水を汲み上げる重要部品。錆や異物の付着で性能低下・異音が発生。

- ✅ ⑥ モーター

➔ポンプの動力源。過熱や焼き付きによる故障が多い。定期的な使用と点検が重要

◾(1)電装部品(圧力スイッチ・パワーリレー)

圧力スイッチとパワーリレーは、井戸ポンプにおいて水圧と電力を管理する中枢的な役割を担う部品です。

圧力スイッチは水道管内の圧力変化を常時監視し、設定された下限値まで水圧が下がるとポンプ起動の信号を送ります。この信号を受けたパワーリレーが回路を閉じ、モーターへ電気を供給することでポンプが稼働します。

逆に、水の使用をやめて水圧が設定された上限値に達すると、圧力スイッチは停止信号を出し、パワーリレーが回路を開放してモーターへの通電を止めます。こうしてポンプは必要なときだけ動作し、過剰な運転や無駄な電力消費を防ぎます。

🟩 圧力スイッチ・パワーリレー故障の原因と影響

井戸ポンプの電装部品である圧力スイッチとパワーリレーは、ポンプの起動と停止を制御する重要な役割を果たしています。これらの部品は内部に金属製の接点を持ち、ポンプの作動時にその接点が物理的に開閉します。この開閉動作の際に、接点間で微小な火花(スパーク)が発生するのが特徴です。

頻繁にこのスパークが起こると、接点の表面がカーボン化(炭素化)し黒く焦げ付く現象が起きます。このカーボン化により接点の通電抵抗が増大し、電気の流れが妨げられます。その結果として、ポンプが正常に動かなくなったり、停止しなくなったり、あるいは動いたり止まったりする不安定な動作を引き起こします。

さらに、圧力スイッチの内部にはバネが組み込まれており、このバネの張力によって接点が正確に開閉される仕組みになっています。しかし、このバネも長年の使用によって金属疲労や経年劣化が進み、弾性が低下します。弾性が弱まると接点の動きが鈍くなり、正確な開閉ができなくなるため、誤作動や運転不良の原因となるのです。

➤ 注意点 1

こうした故障が進行すると、ポンプ全体の性能低下やさらなる部品の故障を招き、修理費用や交換の負担が増大する恐れがあります。日常点検や定期メンテナンスで早期発見を心がけることが、ポンプの長寿命化と安定運転につながります。

➤ 注意点 2

アリはスパークの臭いに引き寄せられ、接点部へ侵入して通電不良を引き起こすことがよくあります。井戸ポンプ周辺に草花や樹木がある場合は特に注意が必要です。

🟩 故障連鎖が招くポンプの異常動作とリスク

圧力スイッチやパワーリレーの不具合は、単独の問題で終わらず、制御基板の焼き付きやモーターの過負荷運転など他の主要部品の故障へと波及します。

特に「起動と停止を過剰に繰り返す」症状はポンプ全体の寿命を著しく縮める危険因子です。

その結果、ポンプが動きっぱなしになる、全く動かなくなる、または時々動いたり動かなかったりといった不安定な動作を引き起こします。

➤ こうした症状を感じたら、早めの点検・修理をおすすめします。

ア)交換目安:使用後5年~7年毎

圧力スイッチやパワーリレーは、長期間の使用によって金属接点の摩耗やバネの劣化が進み、性能が徐々に低下します。そのため、故障や不具合を防ぎ、安定したポンプ運転を続けるために、5年から7年を目安に定期的な交換をおすすめします。

定期交換を行うことで、突然のポンプ停止や異常動作によるトラブルを未然に防ぎ、修理費用の増加や機器全体の寿命短縮を防止できます。交換時は純正部品や信頼性の高い部品を使用し、専門業者による点検やメンテナンスも同時に行うことが重要です。

➤ こうした適切なメンテナンスで、井戸ポンプの長期安定稼働と効率的な運転を維持しましょう。

イ)普段使いによる「対策」と「故障の原因」

井戸ポンプの故障を未然に防ぎ、長期間にわたって安定した運転を維持するためには、日々の水の使い方や設備の管理が非常に重要です。特に、ポンプの起動と停止を頻繁に繰り返させないことが、電装部品や機械本体への負荷軽減につながります。

🟩 注意点

ポンプが短時間のうちに何度も起動と停止を繰り返すと、圧力スイッチやパワーリレーなどの電装部品は過剰な負荷を受けます。この負荷は通電不良や動作不良の原因となり、制御基板の焼き付きやモーターの過熱・劣化などのトラブルを誘発します。

➤ 結果的にポンプ全体の寿命を縮めるリスクが高まるため、こうした状態を放置しないことが大切です。

🟩 故障を防ぐ具体的な対策

⚫ 蛇口の閉め忘れや水漏れの早期発見・修理

わずかな水漏れでも水道管内の圧力低下を招き、そのたびに井戸ポンプが起動してしまいます。例えば、蛇口の閉め忘れやホースの劣化による微細な漏水は、気づきにくいもののポンプに大きな負担をかけます。

➤ 重要 : 水漏れが無い様に心掛ける

定期的に蛇口の状態をチェックし、確実に閉めることや、パッキンの交換などのメンテナンスを心がけてください。

⚫ ロータンク式トイレの止水不良に注意する

ロータンク内部のゴムフロートやバルブなどの部品が劣化すると、止水不良が起こり、水が少しずつ流れ続けることがあります。この状態は水圧を下げ、結果的にポンプが頻繁に起動と停止を繰り返す原因となります。

➤ この様なときは早急に修理!

- トイレを使った後にタンクの中で「ポタポタ」と水音がしている。

- 手洗い吐水口から水が「ポタポタ」と垂れている。

- 便器内の水が止まっていない。

- 便器内に水面(封水)が揺れている(ペンライトを使って確認しましょう)。

⚫ 敷地内の漏水を疑い、早期発見に努める

地面がいつも湿っていたりぬかるんでいる、または水たまりができている場合は漏水の可能性があります。漏水は知らず知らずのうちに水道管の圧力を低下させ、井戸ポンプの不要な起動を誘発します。また、電気代の急激な増加が見られる場合も漏水のサインです。漏水の早期発見には、定期的な目視点検や水道メーターのチェックが効果的です。

➤ 確認ポイント

- 地面がいつも湿っていませんか?

- 外水栓のハンドル廻りで水が滲んでいませんか?

- 水道メーターのパイロット部が常に回転していませんか?

- 電気料金が急に高くなっていませんか?

- 湯を使っていないのに勝手に給湯器が動いていませんか?

ウ)井戸ポンプ側での「対策」と「故障の原因」

井戸ポンプの安定した運転を支える重要な部品の一つが圧力タンクです。この圧力タンクは水圧を一定に保ち、ポンプの頻繁な起動を防ぐ役割を担っています。

しかし、圧力タンクも長年の使用により劣化が進み、故障リスクが高まります。一般的には、使用開始から5年~7年を目安に圧力タンクの交換を推奨しています。

🟩 圧力タンク故障がもたらす問題点

圧力タンクが劣化・故障すると、その影響は圧力スイッチやパワーリレーなどの電装部品にも及びます。電装部品に通電不良や誤動作が発生すると、ポンプが起動しなくなったり、逆に止まらなくなる症状が見られます。

➤ 最終的にはこうなる➔ ➔ ➔ ポンプの故障に直結し、寿命が短くなる!

さらに制御基板に過剰な熱がこもり焼き付き故障を引き起こしたり、モーターが過熱・劣化するなど、ポンプ全体の性能低下や寿命短縮につながる重大なトラブルを招きます。

🟩 圧力タンク故障時に現れる主な症状と対策

⚫ 水の出が安定しない・不規則になる

水を使用する際、最初に細く少量の水が出て、その後水量が増えたり、逆に途中で水量が減ったりといった不安定な現象が起こることがあります。これは圧力タンク内部にあるゴム膜が劣化・破損し、本来の役割である定圧給水ができなくなっているサインです。

✅ 対策

こうした兆候を見逃さず、早めに圧力タンクの交換を行うことが重要です。また、定期的に専門業者による点検・診断を受けることで、故障の進行を防ぎ、ポンプの安定稼働を維持できます。

⚫ 水を使用していないのにポンプが頻繁に起動・停止を繰り返す

ポンプが使用中でなくても、勝手に起動と停止を繰り返す現象は圧力タンクのゴム膜破損や、タンク内に充填されている窒素ガスが減少していることが主な原因です。これにより水圧が不安定になり、圧力スイッチが誤作動を起こします。

✅ 対策

庭やポンプ周辺で「ポンプが動く音」や「停止音」に注意を払い、異常に気付いたら速やかに専門業者へ相談しましょう。定期点検を活用して早期発見・対応を心掛けることが、故障拡大の防止につながります。

➤故障を見過ごすとこうなる➔ ➔ ➔ ポンプや電装部品の故障に直結する!

これらの問題を放置すると、ポンプや関連機器の故障が加速し、大規模な修理や交換を余儀なくされる場合があります。日頃からの適切な管理、定期交換、専門家によるメンテナンスを欠かさず実施することで、井戸ポンプの安定した性能維持と長寿命化を図りましょう。

🟩 圧力タンクの交換目安:使用後5年~7年毎

井戸ポンプの圧力タンクは、使用開始から5年~7年を目安に定期交換することが推奨されています。定期的な交換を行うことで、井戸ポンプの効率的な運転と安心の水供給を長期間保つことが可能です。

✅ 圧力タンクを交換する理由➔ ➔ タンク内のゴム膜が切れる

長年使用することでタンク内ゴム膜が切れてしまいます。その結果、ゴム膜内に水が入り込み、膨張や伸縮といった本来の役割を果たせなくなります。

✅ 発生する問題➔ ➔ ポンプの故障に直結・寿命が短くなる

- 水圧の安定供給が難しくなる

- ポンプの頻繁な起動・停止が増える

- 電装部品(圧力スイッチやパワーリレー)への負荷が高まる

- 制御基板やモーターの故障リスクが上昇する

✅ 交換による効果➔ ➔ ポンプの寿命が延びる。電装部品を壊さない。

- 井戸ポンプの異常動作を防止

- 故障リスクの軽減

- ポンプ本体の寿命延長

- 突発的なトラブルや高額修理費用の予防

✅ 交換時の注意点➔ ➔ 圧力タンクには、対応圧力・大きさがある

- 信頼性の高い純正部品や規格適合品を選ぶ

- ポンプ毎に適合品がある。

- 専門業者による点検・設置を依頼する

- 定期的なメンテナンスで長期の安定稼働を維持する

◾(2)圧力タンク(アキュームレーター)

🟩 圧力タンクの役割

圧力タンクは、井戸ポンプの安定運転と長寿命化に欠かせない重要部品です。

井戸ポンプが停止した際、水道管内では一時的に水圧が上昇します。この余剰な水圧を吸収・蓄えるのが圧力タンクの役割です。蓄えた圧力は、ポンプが再び作動するまでの間、給水に利用されます。これによりポンプの無駄な起動を防ぎ、モーターや電装部品への負荷を大幅に軽減します。

水は空気のように圧縮できないため、圧力の吸収にはタンク内部に充填された窒素ガスが使われます。この窒素ガスがクッションの役割を果たし、瞬間的な圧力変動をやわらげて給水を安定させます。さらに、タンク内部には**「ダイアフラム」と呼ばれる伸縮性のゴム膜**が備わっており、窒素ガスと水が直接触れない構造になっています。

これにより、

- 窒素ガスが水に溶け込むのを防ぐ

- ガス圧が長期間安定して保たれる

- 圧力変動がスムーズに吸収される

といった効果が得られます。

例えば、シャワーや蛇口を開けたとき、すぐに安定した水圧で水が出るのは、この圧力タンクが瞬時に蓄えた圧力を放出しているからです。

逆に、タンクが劣化して正常に圧力を保持できなくなると、水圧が不安定になったり、ポンプが頻繁に動くようになり、結果的にポンプ本体の寿命を縮めてしまいます。

🟩 圧力タンクの構造

圧力タンクは、外装部・内部構造・内部ガスの3つで構成されており、これらが一体となってポンプの安定運転を支えています。

- 外装部:厚みのある鉄製で内部は空洞構造。水道水や外部環境の衝撃・温度変化から内部部品を守る役割を持ちます。屋外設置の場合は直射日光や雨風にも耐えられる仕様。

- 内部部品:内部は2つの部屋に分かれており、一方は窒素ガス室、もう一方は水室。両者の境界には風船状の「ダイアフラム(ゴム膜)」が張られ、ガスと水が直接混ざらないよう完全に仕切られています。

- 内部ガス:各ポンプの仕様に合わせた規定圧力で窒素ガスを封入。窒素は酸化しにくく、長期的に圧力を維持できるため採用されています。このガスが水圧の変化を吸収するクッションの役割を果たします。

🟩 圧力タンクの構造と動作原理

圧力タンクは、ダイアフラムの伸縮によって水圧を自動調整し、ポンプの過剰な稼働を防ぎます。

動作の流れ

⚫ ポンプ停止時(満水状態)

- 水道管内の水圧が高まり、ダイアフラムが押し上げられてガス室が縮む

- 窒素ガスが圧縮され、蓄圧状態になります(空気入れでタイヤを膨らませるイメージ)

⚫ 蛇口を開けた時(給水状態)

- 水圧が下がると、圧縮されていた窒素ガスが元に戻ろうとし、ダイアフラムを押し出します

- その力で水室の水が押し出され、ポンプが動く前に一定時間給水を継続できます

➤ 注意点

この仕組みにより、ポンプの起動回数を減らし、寿命を延ばす効果があります。

ただし、タンク内のガス圧が抜けたり、ゴム膜が劣化すると、この自動調整が機能しなくなります。

🟩 故障の主な原因

圧力タンクは長期使用で徐々に性能が低下します。特に以下のようなケースが多く見られます。

- ✅ ゴム膜の亀裂・破損による窒素ガス漏れ

ゴム膜が裂けるとガスが水室側に逃げ、クッション効果がなくなります。結果としてポンプは水圧変動を吸収できず、頻繁に起動・停止を繰り返すようになります。

- ✅ ゴム膜の伸縮不良による水圧調整の失敗

ゴムが硬化・変形して伸び縮みができなくなると、水圧変動を滑らかに吸収できません。シャワーや蛇口で水量が急に強くなったり弱くなったりします。

➤ 注意点

こうした症状が出始めたら、タンク自体の交換が必要になります。放置すると電装部品やモーターへの負担が増え、ポンプ全体の寿命を縮める原因となりますので注意が必要です。

🟩 交換目安 : 使用後5年~7年毎

- 使用開始から5〜7年が目安(使用頻度・設置環境により変動)

- 室内設置で負荷が少ない場合は寿命が延びることもありますが、屋外や高頻度使用では短くなる傾向があります

- 「故障症状」が現れた場合は年数に関わらず交換推奨

➤ 本当はこうして!

- 故障症状に関係なく使用年数5年毎の交換。

- 圧力タンクはポンプの不具合の起点となりますので、定期的な交換を行ってください。

🟩 圧力タンク故障時の症状チェックリスト

✅ 水の出が不安定

- 初期段階:蛇口を開けた直後、水がチョロチョロと細く出ることがあります。

- 中期段階以降:その後、急に水の勢いが増したり、逆に給水中に水量が不安定に増減を繰り返したりする現象が見られます。

➤ まとめ

これらは、圧力タンク内のゴム膜が劣化し、水圧調整がうまくできなくなっているサインですので、早急に交換して下さい。

✅ ポンプが勝手に動く

- 水を使用していない状態でも、井戸ポンプが不定期に起動・停止を繰り返します。

- 症状の進行度により、起動間隔が短くなり、初期は数十分おき、中期は数分おき、後期には数十秒おきに頻繁に動作することもあります。

➤ まとめ

- このような症状が現れた場合は、速やかに圧力タンクの点検・交換を検討し、早期のトラブル対策を行うことが重要です。

- 放置すると電装部品やモーターへの負担が増え、ポンプ全体の寿命を縮める原因となりますので注意が必要です。

✅ タンクを外した時に水が出る

- 正常時は内部ガス室と水室が仕切られており水は出ません。

- 水が出た場合はダイアフラムが破損している証拠のため、早急な交換が必要。

🟩 故障を防ぐための対策

- 定期交換 : 使用5〜7年での交換を徹底する。予算が合えば5年毎の交換。

- 症状の早期発見 : 上記チェックリストの症状を見逃さない。

- 定期点検 : 専門業者による点検で早期修理・交換を行う。

◾(3)制御基板

制御基板の役割

制御基板は井戸ポンプ全体の動作を管理・制御する重要な部品です。

主な機能としては、ポンプの起動・停止制御、モーターの温度監視、過電流防止などの安全保護機能があります。

ア)交換目安 : 特になし。使用8年超えたら要点検

制御基板には明確な交換時期は設定されていません。

ただし、使用開始から8年を経過したら、定期的な点検を受けて状態を確認することを推奨します。

ポイント

- ✅ 圧力スイッチや圧力タンクなど他の部品を適切に交換し、基板に過度な負荷をかけない使い方を心掛ければ、基板自体が焼き付け故障を起こすことは少なく、交換する必要はほとんどありません。

- ✅ しかし経年劣化による通電不良のリスクがあるため、8年以上使用している場合は現状確認の点検が重要です。

- ✅ 井戸ポンプ周辺に草花や樹木があると、アリやナメクジが侵入し、制御基板や電装部品のショート故障を引き起こすことがあります。そのため、周囲には草花を植えず、風通しを良くしておくことが大切です。

イ)故障の原因と日常的な対策

① 井戸ポンプの廻りをスッキリさせる

井戸ポンプの廻りに花や植木を設けることで「ナメクジ」や「アリ」などの虫が制御基板や電装部品に入り込み故障となるケースが多々あります。井戸ポンプの廻りには花や植木を設けずにスッキリとさせ、風通しを良くすることが大切です。

② 井戸ポンプを隙間なく覆わない

井戸ポンプ小屋を設けて頂くことは凍結防止策にはとても良いことですが、気温が上がる春から夏場では、モーター部、制御基板部に熱がこもってしまい焼き付け故障に繋がります。

井戸ポンプを全て覆うのではなく、熱がこもらないように、通気口や隙間を設けて換気を良くすることが大切です。

③ 井戸ポンプの動きを気に留める

ポンプが起動と停止を繰り返すことで制御基板に熱がこもると焼き付け故障に繋がりますので、ポンプに異変な動作がないか、定期的に確認することが大切です。

ウ)制御基板故障を防ぐための井戸ポンプ側の対策

①消耗部品を定期的に交換する

圧力スイッチ、圧力タンク、パワーリレーといった電装部品(消耗部品)を定期的に交換し、制御基板への負担を軽減してください。

② 十分な風通しを確保する

井戸ポンプ周辺の換気を良くして、熱がこもらない環境を作ることが重要です。

◾(4)「羽根車」と「モーター」と「ベアリング」

井戸ポンプの重要な構成要素である「羽根車」と「モーター」、そしてそれらをつなぐ「回転軸」と「ベアリング」は、水を汲み上げるために密接に連動しています。

- 羽根車は水を吸い上げて送り出す役割を担い、

- モーターはその羽根車を回転させる動力源として機能します。

- そして、回転軸はモーターの動力を羽根車に正確に伝え、

- ベアリングは回転軸の位置を固定し、摩擦を抑えて滑らかな回転を支えています。

経年劣化が進むと、モーター音、羽根車音、ベアリング音が大きくなり、ポンプの故障に直結します。深井戸用水中ポンプのようにモーターの絶縁不良が原因で壊れるケースは少なく、多くは羽根車やベアリング周辺の錆による回転不良が故障の主な原因です。

ここでは、こうした故障のメカニズムや予兆、対策について解説します。

ア)故障の原因と注意点

羽根車とモーターの故障の大きな原因の一つは、羽根車が収納されている外装部品の内側に付着する錆です。この錆は、水質中の鉄分や酸素が金属表面で化学反応を起こすことで形成されます。特に鉄分の多い水質環境では錆の発生が進みやすく、徐々に錆が大きくなると回転する羽根車に接触し、摩擦や異音の原因となります。

また、ベアリング部の劣化も重要な故障要因です。ベアリングは回転軸の位置を安定させ、摩擦を軽減する役割を持ちますが、長年の使用で内部の潤滑油が劣化したり錆びが進行したりすると、回転抵抗が増加し、異音や回転不良を引き起こします。錆とベアリングの不具合は複合的にポンプの回転効率を悪化させ、モーターへの過負荷を招きます。こうした不具合から生じるおもな症状は、下記の通りです。

🟩 錆の付着やベアリング劣化による主な症状

- 錆と羽根車の接触による異音が徐々に大きくなり、やがてベアリングの劣化音が加わって乾いたガラガラ音になる。

- 回転軸が歪み、羽根車の回転が阻害されるため、「少し動いたら止まって、また動く」という断続的な動作を繰り返すようになる。

- 最終的には、モーターの力で羽根車を回転させられなくなり、ポンプが完全に停止する。

➤ この故障は残念ながら自然経過による劣化のため防ぐことは難しく、異音や動作の異変から進行具合を判断し、壊れる前に部品交換やポンプ本体の更新を検討する必要があります。

🟩 修理と交換について

修理については、錆や回転軸、ベアリングなどの部品は供給されているため部分的な修理は可能ですが、広範囲の交換が必要となるケースが多く、部品調達や分解・組み立ての工賃が高額になる傾向があります。そのため、使用年数や新品購入価格を考慮すると、修理よりもポンプを新しくする方が経済的に合理的な場合が多いです。

🟩 予防策について

予防策としては、鉄分を除去するフィルターの設置や、定期的な専門業者による点検・メンテナンスで錆の早期発見と進行抑制に努めることが重要です。異音や動作異常を感じた際は、無理に使用を続けず速やかに専門家へ相談しましょう。

イ)ポンプ音からの「劣化具合の目安」と「交換時期」

ポンプの音と使用年数から、故障や劣化の進行状況を4段階に分けて判断できます。交換の目安は使用年数だけでなく、音の変化を重視することが重要です。

① 1段階目(使用年数8年~10年程度)

- ✅ ポンプの起動時・運転中・停止時の音がやや大きくなり、消耗や劣化の初期症状が現れ始めます。

- ✅ メーカーの対応年数の8年は超えていますが、即交換の時期ではなく経過観察が必要です。

- ✅ ただし、近所迷惑と感じる様な大きな音の場合は、使用年数が10年未満であっても交換を検討して下さい。

② 2段階目(使用年数10年~12年)

- ✅ ポンプ停止時に「キュー」という異音が発生し始めます。

- ✅ 劣化は中盤に差し掛かっており、交換時期が近づいていることを示します。

- ✅ ガラガラ音が混ざる場合は、劣化が中盤から終盤に進行しているため、早めの対応が必要です。

③ 3段階目(発生年数の目安:使用年数12年超)

- ✅ 起動時・運転中・停止時の音がさらに大きくなります。

- ✅ 劣化状況は中盤から終盤で、交換時期が迫っています。

- ✅ ガラガラ音が発生している場合は終盤のサイン。交換時期に達していますので、早めの交換を推奨します。

➤ 注意点

ガラガラ音が発生せず音が大きい場合であっても交換対象です。

④ 4段階目(使用年数12年~15年)

- ✅ ガラガラ音が明確に聞こえ、劣化は最終段階に達しています。

- ✅ ポンプが動作中に交換を必ず行いましょう。

- ✅ 放置すると羽根車が回転しなくなり、水が汲み上がらなくなります。

注) 最終的にはモーターの力で羽根車を動かせなくなります。

ウ)故障の原因を解説

▪️(A)停止時に出る「キュー」音について。

使用開始から約8年~10年で、ポンプ停止時に「キュー」という音が聞こえることがあります。

これは劣化初期のサインで、モーターの回転を羽根車に伝える部品の劣化が原因です。

代表的な原因

- ベアリングの潤滑性能低下

- 回転軸の変形

- メカニカルシールやゴムパッキンなどシール材の劣化

▪️(B)動作時および停止時に出る大きな「ガラガラ」音について

使用年数が10年を超えると、ポンプの起動時・運転中・停止時にガラガラとした大きな音が聞こえ始めます。時折混ざることが多いです。

これは劣化が中盤に進行し、交換時期が近いことを示すサインです。

代表的な原因

- ✅ モーター周辺部品の劣化

ベアリングの潤滑性能低下や錆付による摩擦増加で大きな音が発生。

- ✅ 回転軸の変形

ベアリング劣化により回転軸が歪み、羽根車の回転が不均一になるため、外装部との接触音が発生。

- ✅ 羽根車外装部の内部腐食

外装内部に付着した錆が羽根車と接触し大きな音を出す。進行するとベアリング劣化音が加わり、乾いた大きなガラガラ音になる。この段階では「モーターは動くが羽根車が動かない」状態となり、水が汲み上がらなくなります。

➤ まとめ

このように、音の変化は劣化の進行具合を知る重要な手がかりです。早期発見・対応を心掛けてください。

⬛ ⑤ まとめ:ジェットポンプを長持ちさせるために必要なこと

ジェットポンプの故障は、大きく分けて電装部品・周辺機器・モーター関連の3つに分類されます。その中でも特に発生頻度が高いのが、圧力タンクの劣化と**水漏れ(止水不良)**によるトラブルです。

これらの問題はポンプの起動回数を無駄に増やし、電装部品やモーターに過剰な負荷をかけるため、ポンプが正常に動かない、止まらない、水圧が不安定になるなどの不具合を引き起こします。放置すると修理費用が増大し、最悪の場合はポンプ全体の交換が必要になることもあります。

これまでお伝えしたように、構成部品は適切な交換時期を守り、部品交換を先延ばしにしないことが非常に重要です。また、設置後は一定期間を経過した段階で、専門業者による定期的な点検を受けることも欠かせません。

定期点検によって早期に不具合を発見し、適切なメンテナンスを行うことで、故障リスクを大幅に減らせます。結果として、ポンプの長寿命化と安定稼働につながり、安心して水を使い続けることが可能です。

🟩 主な故障の起点

⚫ 圧力タンクの劣化

使用開始から5〜7年経過すると、内部のゴム膜や窒素ガスが劣化し、水圧の安定供給が難しくなります。これにより、ポンプの頻繁な起動・停止を招き、他の部品に負担がかかります。

⚫ 水漏れ・止水不良

蛇口の閉め忘れや配管の微細な漏水、トイレの止水不良などが原因で、ポンプが不必要に作動し続けることがあります。

⚫ 水質による錆の付着

井戸水の水質による羽根車の錆は完全には防げませんが、圧力タンクや漏水が原因の不具合は事前の点検・交換で予防可能です。

🟩 故障を防ぐためのポイント

- 適切な交換時期を守り、部品交換を先延ばしにしない

- 異常な動作音や水圧の変動を早期に察知する

- 水道料金や電気料金の変化に敏感になる

⬛ ⑥ さいごに

当社は深井戸用水中ジェットポンプをはじめ、深井戸用水中ポンプや浅井戸用ポンプなど幅広く対応しております。また、イワヤポンプ以外にも川本ポンプやテラルなど各種メーカー製品の点検・修理・交換も承っております。

また、自社施工の井戸ポンプにつきましては、定期点検を無料で実施しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

他社施工分に関しましては、メーカー名と機種を限定して有料にて承っております。お問い合わせ時に、メーカー名と型式をお伝えください。

井戸ポンプのトラブルやメンテナンスでお困りの際は、【白井工業】までお気軽にご相談ください。

⬛ 井戸ポンプの関連記事

■ 砂こし器関連

■ 浄水器・除菌器関連

⬛ お問い合わせ先

■ 電話

- 📞 固定 : 043-331-2039

- 📱 携帯 : 090-5492-8174

- 受付時間 : 8:30~18:00(日曜・祝日除く)

- 定休日 : 日曜・祝日・GW・お盆・年末年始

🟩 LINE

- 公 式 ID : @shiraikk https://lin.ee/HmD0Mbt9

- 担当者 ID : @shirai.kogyo https://line.me/ti/p/Za_X2Vt1vB

🌐 お問い合わせフォーム